كتب جورج برنانوس في كتابه الرائد "فرنسا ضد الروبوتات" عام ١٩٤٦: "لن نفهم شيئًا عن الحضارة الحديثة إن لم نعترف أولًا بأنها مؤامرة عالمية ضد جميع أشكال الحياة الداخلية". وقد تكررت هذه العبارة مرارًا حتى أصبحت أشبه بشعار. وبعد ثمانين عامًا من نشر الكتاب، لم تفقد شيئًا من أهميتها. إنها تتحدى أسلوب حياتنا، فبينما نرى أشكال الحياة الداخلية المختلفة تتراجع، مُطغى عليها بالتكنولوجيا التي تستحوذ على جميع الحقوق في الحياة، يصعب علينا معرفة ما يُحرك هذه العملية ويجعلها حتمية. إذن؟ هل لا يزال بإمكاننا اللجوء إلى الحياة الداخلية، والتمرد على هذا العالم الذي لا يُحب إلا المظاهر الخارجية وحاشيتها من المشاعر التي تُدفع إلى أقصى حدودها، والذي يُشوه الحياة ليجعلها جميعًا متشابهة وخيالية؟

في هذه الأيام، تتلاشى الحياة أمام العواطف. هي كل ما يهم. العواطف تُهيمن على العالم. علينا أن ندعها تتكشف، ننتظرها، نحملها، نفهمها، نجعلها جزءًا منا، نحترمها، ونمنحها حرية التعبير. نعيش في ظل حكم العاطفة، التي تفرض نفسها كحقيقة الإنسان الوحيدة. الخبراء، المنتشرين في كل مكان هذه الأيام، يشجعوننا على السير في هذا الاتجاه. "هذا جيد لك! عليك أن تتحرر من هذه القيود! عليك أن تجد السكينة وسط العواصف التي تُقلقك، دع عواطفك تُعبر عن نفسها..." من الشائع هذه الأيام أن نرى الأعراض فقط دون تشخيص صحيح. هذا يُشير إلى سمة من سمات المجتمعات المُنهكة، المُتعبة من نفسها، والتي لن تعرف أبدًا كيف تُصلح نفسها، والتي لم تعد تعرف كيف تُسائل نفسها. هذا سيأخذها بعيدًا جدًا. إنهم يُخفضون المعايير لأنهم يفتقرون إلى الشجاعة. لقد أنارت لنا النذر الطريق في هذا الاتجاه؛ كان علينا أن نتكيف: لم يعد القديسون موجودين! هل وُجدوا حقًا؟ الأشخاص المخلصون للقيم، والمتعلمون، والصادقون (مجرد ذكرهم يُثير ابتسامة الطبقة البرجوازية البوهيمية ) أخطأوا. انقضوا على جثة الرجل الصادق. وجدوا من لم يكن صادقًا، فاستنتجوا أن الصدق لا قيمة له، إذ لم يعد بإمكان المرء أن يكون صادقًا، أو على الأقل أقل صدقًا، وأن هذا المثال لن يؤدي إلا إلى ضلال الناس. سلوك مثالي، إلى المِقصلة! لكل هذه الأسباب، تقرر رفض مبادئ التربية والأخلاق... مهد هذا الطريق للامبالاة، والفردية، والجماعية... كان معلمو السبعينيات يدركون هذا: إذا كان في صفهم طالب مشاغب، فلا بد من احتواءه، لأنه يؤثر على الآخرين. ما نراه في طفولتنا يُشكلنا. جميعنا نعرف أشخاصًا أثروا فينا في صغرنا. لأنهم تجرأوا أكثر منا، ولأنهم كانوا أكثر جرأة، منحنا التواجد معهم شعورًا بالحرية. لقد تركنا أنفسنا ننقاد لعواطفنا، التي بدت لنا أقوى مؤشرات ذواتنا الداخلية، وتحملنا نوعًا من الإدمان لهؤلاء الأشخاص الذين أبهرونا، والذين سمحوا لأنفسهم بما لم نكن نتخيله ممكنًا... القدوة السيئة تُفسد القطيع. ما نراه يُشكّلنا. تحدث كلوديل عن "العين المُصغية". جميع الحواس في حالة تأهب قصوى في عالم يُطلق لها العنان. حواسنا تبحث بيأس عن المعنى! إيماننا ينهار، عالمنا، كوننا، يغرق في مستنقع. نبدأ في تصديق المستحيل. نُصرّ على الخطأ، ونستمر في نوع من الرومانسية، حيث تخنق العواطف الروح وتصرخ الأرواح بعزلتها في صمتٍ مُدوّي.

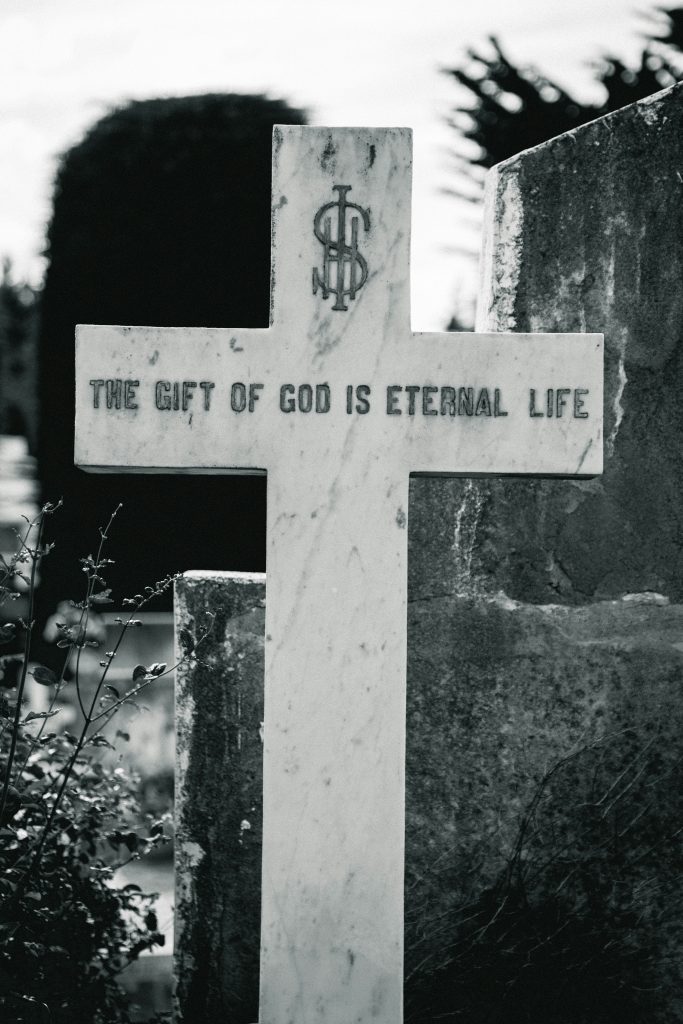

ما الذي تنبأ به جورج برنانوس حين كتب مقالته النبوئية وتلك الجملة المروعة التي اتهم فيها العالم الحديث بالتآمر للقضاء على الحياة الداخلية؟ ماذا كان يقصد الكاتب بـ"الحياة الداخلية"؟ الصمت، بلا شك. الحرية، رمزه أيضًا. كل ما يقف في وجه صخب العالم المحيط، الذي غالبًا ما يكون بلا جدوى. يستحضر برنانوس عالمًا حميمًا وثمينًا، حيث تُصقل الطبيعة والثقافة وتُعززان تفرد كل فرد. لا يتعلق الأمر بحظر المشاعر، فهي تفتح بابًا إلى الروح، وحرمان أنفسنا منها سيحرمنا من جزء من إنسانيتنا. في الماضي، علمتنا التربية أن نُصفّي مشاعرنا ونكتشف تلك القيّمة، تلك التي تُقوّي الروح وتُمكّنها من لقاء أرواح أخرى. كل شيء كان يكمن هناك: معرفة الذات لكي نعرف الآخرين بشكل أفضل. كتب الأب أنطونين-دالماس سيرتيلانج في عام ١٩٣٤: "وهكذا، تتضمن المجاملة ثلاثة أنواع من العناصر التي لم تغفلوا عن تمييزها: أعراف تُعرف وتُحترم باسم العرف فحسب؛ وأعراف نفسية تستند إلى مشاعرنا الطبيعية وعلاقاتنا؛ وأخيرًا، فضائل أخلاقية تتخلل آداب السلوك وتمنحها أسمى معانيها". وأضاف أن المجاملة "الشكلية البحتة" لا جدوى منها: "المجاملة الحقيقية شيء مختلف تمامًا؛ فهي تقوم على الأخلاق، وفي حضارة كحضارتنا، المنبثقة من الإنجيل، تقوم على الأخلاق المسيحية". وقد حدد هذا بدقة الهدف العميق للتعليم: نقل وغرس حب ما يُنقل. واصل الأب سيرتيلانج حديثه، ساعيًا إلى إعادة توحيد السماء والأرض: "لا يمكن للقديس الحقيقي أن يتخلى عن الأدب، لأنه فاضل وحكيم، ولأنه يملك إحساسًا بالآخرين واحترامًا لذاته. إن ما وراء الطبيعة، حين يلتصق بالطبيعة، يسعى إلى الكمال، وهو نفسه يُكمّلها". كل هذه الأخلاق، علم التمييز والإرادة، وضعت مثالًا أعلى للشباب بتحديدها المسار الذي ينبغي اتباعه. كانت السلطة هي المهيمنة هنا قصيدة روديارد كيبلينج نسخة شعرية من هذا. علم لم يُعلن عن نفسه كذلك، بل استخدم العواطف وسيلة لا غاية للوصول إلى الروح وتقويتها يومًا بعد يوم، وهو الرهان الحقيقي الوحيد. لقد تغير عالمنا كثيرًا. ولكن هل تنبأ برنانوس بأن هذه الحضارة الحديثة، بهذا التعريف الدقيق، لن يكون لها صلة كبيرة بالحضارة؟ حين تخلت عن التوارث وبدأت في قتل الحياة الداخلية في مهدها. تساءلت هذه الحضارة، وشكّت في نفسها: ماذا تريد أن تقول بعد حربين عالميتين؟ إذا لم تحمنا القيم الأخلاقية من التصرف كالحيوانات، فمن سيحمينا؟ كان ينبغي لنا أن نفكر بشكل مختلف، وأن ندرك أن الحرب كانت موجودة دائمًا، وأنها تنشأ من أناس يفتقرون إلى القيم الأخلاقية أو يشوهونها، وأخيرًا، أن قيمنا الأخلاقية هي التي سمحت لنا بالنجاة من هذا الجحيم. إذًا، ألم يحمنا تعليمنا، وتحضرنا، وقيمنا الأخلاقية من المشقة والعار؟ لأننا، حتى في ذلك الحين، كنا نحلم بعالم خالٍ من المشقة والعار! في نهاية القرن العشرين، صدح مغنٍ فرنسي بأغنية "للمتعة!"، راغبًا في إبهار الجمهور! احتلت المتعة مركز الصدارة، وتحت قشرتها الملائكية، محت كل شيء موجود. وهكذا، بدأ عهد النسبية. أصبح كل شيء ذا قيمة، لأن ما كنا نبيعه دائمًا على أنه الخير المطلق كان يتلاشى. تشابك الخير والشر في رقصة محمومة. رفعت الفضائل الأخلاقية الروح، بينما خنقت اللذة القيم، وأثبطتها، وطمست الحدود، ومنعت النمو في نهاية المطاف. إن نسيان غاية الأشياء يمجد أصل فقدان المعنى. فبدون الخير والشر، ينتابنا شعور لذيذ بأنه لا توجد محظورات، وأن كل شيء مباح، وأننا كآلهة، أحرار. هذا الشعور بالحرية الذي ليس حرية، ولكنه مُسكر، مُسكر... هذا الشعور بالحرية الذي هو في الواقع ليس إلا قوة، بقايا قوة. فرض ملك اللذة قانونه، وعدله، ومحاكاته... شيئًا فشيئًا، حوّل كل فرد إلى كل شخص دون أن يلاحظ أحد. تحت ذريعة السماح للجميع بعيش حياتهم الخاصة، أجبرنا على أن نصبح كتلة غير متمايزة. تحت ذريعة التخلص من تلك المظاهر القديمة التي خنقت تطورنا، ابتكرنا مستجدات مبهرة وعديمة الفائدة. انقلاب كامل للقيم. سمحت لنا الحضارة بتحقيق ذواتنا من خلال اتباع قواعد مشتركة وثقافة مشتركة؛ دشّنت الحضارة الجديدة نمط حياة جديدًا لم يعد فيه الخير والشر يُحددان مسبقًا، ولم يعودا يعكسان حقيقة الفعل. لم يرَ جورج برنانوس هذا الدوار الحضاري يلوح في الأفق، لكن، كما يحدث غالبًا، دفعه حدسه الاستثنائي إلى التنديد بفقدان الحياة الداخلية، الأمر الذي هاجمه وأزعجه، والذي قد يكون قاتلًا. لأن اختفاء جزء من الإنسانية ينذر بالسوء. ينظر الكاثوليكي إلى العالم من منظور واحد. فمن خلال علاقته الحميمة بيسوع المسيح، يدرك طموح الله له. هذه الصلة الفريدة تمنحه الشرعية لفهم العالم والسيطرة عليه. القوة التي تمنحها الحقيقة تتجسد في من يدّعيها.

كان التعليم، وحسن الخلق، والأناقة (التي لم تكن مرتبطة بتكلفة الملابس)، والاهتمام بالبيئة المحيطة، هي الصفات التي كانت تُعتبر سمةً بارزةً في الرجل الفرنسي قبل بضعة عقود على الأكثر. وكما قال الأب سيرتيلانج، كان الأمر يتعلق بـ"بناء" رجال قادرين على تجسيد القيم الأخلاقية المسيحية. وقد استمرت هذه القيم، أو الفضائل الأخلاقية، لفترة طويلة بعد الحركات الكبرى المعادية للكاثوليكية التي اجتاحت البلاد. فحتى بدون وجود الله، نمت هذه الفضائل الأخلاقية في التربة الكاثوليكية ولم يكن من الممكن فصلها عنها. ولكن مثل دجاجة مذبوحة، أصبحت الآن تتخبط بلا هدف وفي كل اتجاه. وحتى ذلك الحين، كان يتم معالجة ما انحرف عن مساره من خلال التقاليد والتجربة؛ فقد تقرر أن التجديد وحده هو ما يجلب التحسين. ووجد التقدم، تلك الأسطورة المعاصرة العظيمة، هنا مصدرًا غير متوقع لا غنى عنه للوقود. تجديد دائم لا يكل، مدفوع بالإعلانات، لجماهير من الأفراد الذين يرغبون جميعًا في الشيء نفسه أو أحد أشكاله المختلفة. إن التقدم العظيم، الذي حلم به الاشتراكيون والرأسماليون على حد سواء، وجد جوهره في النزعة الاستهلاكية العبثية! بفقدان القيم الأخلاقية، فقدنا الروح، إذ لم تعد تُعتز بها، بل تُتجنب، بل حتى يُكفّ الحديث عنها؛ ذبلت ولم تعد تُظهر أي علامة على الحياة. ولأن الجميع تصرفوا بالطريقة نفسها، ترسخ الاعتقاد بأن هذا التصرف جيد. أدت الفردية إلى تقليد أعمى. أجبرت القيم الأخلاقية الجميع على فهم بعضهم البعض وتقديرهم والتكيف معهم؛ داسنا على أقدام من سبقونا، مما أجبرنا على التواضع. وفي هذا الإرث، وجد كل فرد مكانه بتميزه، النابع من شعور بالانتماء. الآن، نعتقد أننا "نخترع" حياتنا. كل شيء يدور حول الحداثة، أو على الأقل ما نُطلق عليه هذا الوصف، مع العلم أنه لا توجد أفكار جديدة حقًا على وجه الأرض، بل وسائل جديدة لأفكار قديمة. لا تزال الروح مهملة، وكذلك التفرد الذي يُمثل جوهرها. تفرض الشبكات الاجتماعية قواعد أكثر تقييدًا من الفضائل الأخلاقية القديمة، ويتسابق الجميع لتبنيها لأنها جديدة، وتجديدها المستمر يجعلها أكثر جاذبية. تنشر النزعة الفردية قواعد ومواقف لا تستند إلى أي حقيقة، بل تنتشر بسرعة البرق، وتجد مصداقيتها في عدد متابعيها، ومرة أخرى، لا نتبعها لحقيقتها، بل للانتماء إلى مجتمع. أصبح هذا السلوك شائعًا؛ فجيل الألفية لا يتقبل أدنى نقد، ولا يُصلح نفسه إلا إذا رغب في ذلك، وينزعج من أتفه الأمور، وجعل من التسويف فنًا. لذا، أصبح التذمر ضروريًا للشعور بالتقدير. يلقي النرجسية بغطاء جديد على الواقع. يحل الضحية محل البطل، نتاج النظام الأبوي. بات المنع محظورًا بشكل متزايد. يُعتبر العديد من القديسين اليوم مُعذبين لأنهم أجبروا الناس على الذهاب إلى حيث رفضوا هم أنفسهم الذهاب. هذا هو حال القديسين! يُعرّف الفيلسوف الأرثوذكسي برتراند فيرجلي هذه الصدمة قائلاً: "يحتاج هذا الجيل إلى الاعتماد على الأساسيات، لكن هذه الأساسيات لم تُحترم. إن الأسس التي يعتمدون عليها غير واضحة، وهذا يُولّد الخوف"

ليس من الصعب إدراك أن التقليد يُدمر الحرية باستبدال الإرادة الحرة بأهواء المؤثرين الذين لم تتضح بعد استقلاليتهم. بدون الحرية، سيختفي الحب قريبًا. إنه يتلاشى بالفعل. لا يزال يُسمع على شفاه الرجال والنساء، لكنه لم يعد ينبض، ولم يعد يتألق، بل أصبح باهتًا، يتقلص... ومثل العديد من الكلمات التي تستخدمها هذه الحضارة الحديثة، سينتهي به الأمر إلى أن يعني عكس ما أعطاه إياه الناس لقرون. سيصبح التحكم في العواطف مفتاح السياسة، ليحل محل الصالح العام. ستسير الحضارة الحديثة كما عرفت منذ زمن: ستدفع الناس إلى التعبير عن عواطفهم، وكشف ذواتهم، من أجل تقييدهم وإيذائهم. سيتم التحكم في العواطف بتحديد ما هو جدير بالرغبة. تُسيطر الرغبات الاستهلاكية بالفعل من خلال خلق أشياء عديمة الفائدة أو لا طائل منها. سيبتلع المهجرون كل ما يُعرض عليهم، إذ لن تتحدى أي ثقافة تقليدية أذواقهم بعد الآن. هذا المجتمع، الذي يتحدث باستمرار عن التنوع، يشاهد دون أن يحرك ساكناً اختفاء ما يقارب نصف لغات العالم المنطوقة، ويسمع اللغة الفرنسية المستخدمة اليوم في ساحات المدارس وحتى الجامعات تبدو أقرب إلى الهذيان منها إلى لغة أم. لا يبالي؛ فهو يستخدم الكلمات كأدوات دعائية، كلمة بكلمة، وكلمة بأي كلمة. الكلمات، كغيرها من الأشياء، يجب أن تتجدد باستمرار. لا شيء ثابت، كل شيء متغيّر. لم يعد هناك وقت للتعود على الأشياء، ناهيك عن ترسيخها، لأن السرعة والحداثة هما السائدتان. الأب ريجينالد غاريغو لاغرانج، الذي يعتبره البعض أحد أعظم لاهوتيي القرن العشرين، نظر إلى الفضائل الأخلاقية على أنها ميول ثابتة ومتأصلة توجه الناس نحو الخير في أفعالهم اليومية. لقد عززت هذه الفضائل القدرات البشرية، ومكنتهم من التصرف وفقاً للعقل المستنير بالإيمان. هذه الفضائل - الحكمة، والعدل، والشجاعة، والاعتدال - من خلال ممارستها، وما تفرضه من انضباط، وما تُضفيه من بهجة، تُشبع النفس وتُقوّيها، وتُرشدها في مصاعب الحياة. فبالنسبة للرهبان الدومينيكان، لا يُمكن تصور الفضائل الأخلاقية إلا بدعم من الفضائل اللاهوتية. إن عون الله في الشدائد، والشكر المُقدّم له في نشوة أوقات الفرح، يرتكزان على هذه الفضائل الأخلاقية، التي هي بدورها مُتجذّرة في الفضائل اللاهوتية.

يحدث الموت الحقيقي للروح عندما نعيش على سطح ذواتنا. فالأحمق أو الفقير المثقل بالقيم الأخلاقية ليس أحمق ولا فقيراً 5 </sup> وصف الأب هامون، كاهن رعية سان سولبيس في القرن التاسع عشر، نوعين من العواصف الأخلاقية: "تأتي هذه العواصف أحياناً من الخارج، وأحياناً من الداخل. العواصف الخارجية: هي الأمور التي تشغلنا، والنكسات التي تغمرنا، والقدوة السيئة التي تهزنا، وتناقض اللغات، وصراع الإرادات والشخصيات، والصعوبات بشتى أنواعها. أما العواصف الداخلية: فهي الأهواء، والكبرياء، والشهوة، والطمع، التي تدمر النفوس دون أن تدرك ذلك؛ الحواس التي تثور، والرغبات التي تعذبنا، والخيال الجامح، والعقل الذي يتبدد في أفكار عقيمة، ومخاوف وهمية، وآمال باطلة." يتطلب تعلّم الغوص في أعماق رغبات المرء ممارسةً دؤوبة، ما يؤدي حتمًا إلى أخطاء، لكن الخبرة المكتسبة تُخفف من وطأة الفشل وتُمكّن المرء من التعافي. في عالمٍ يهتز على إيقاع الإدمانات التي يُنشئها باستمرار، عالمٍ يُشوّه الفضائل ويُغيّر معاني الكلمات حتى تُفرغ من جوهرها، من المهم أن نبقى "متيقظين" (لا يُخلط بين هذا وبين الانحراف المُتصنّع، الذي يُعدّ دليلًا إضافيًا على ما أسماه تشيسترتون "الفضائل المسيحية الجامحة"). نحن نمسك بباب أرواحنا، نفتحه أو نغلقه وفقًا لإرادتنا الحرة. ما الذي يخلق هذا الجشع وهذا العجز فينا، إن لم يكن وجود سعادة حقيقية في البشرية، لم يبقَ منها اليوم إلا أثرٌ باهت، ونسعى عبثًا لملئها بكل ما يحيط بنا، باحثين في الأشياء الغائبة عن العون الذي لا نجده في الحاضر، والذي يعجز كل شيء عن توفيره، لأن هذه الهاوية اللامتناهية لا يملؤها إلا شيء لا متناهٍ وثابت، ألا وهو الله نفسه ؟ هذا الفضاء اللامتناهي كامنٌ فينا، وعلينا أن نغامر بالدخول إليه. ما جدوى مراقبة الكون إن لم نتذوق حلاوة حياتنا الداخلية؟ هناك يكمن المكان الذي نعرف فيه أنفسنا حقًا . لا يمكن لأحد أن ينساه بعد أن يختبره. من واجبنا أن نكشف هذه اللانهاية لكي تنبت في كل إنسان. يجب ألا نبحث خارج ما يكمن في داخلنا. إن كان لا بد لنا من العيش، فليكن عيشنا ثائرين، إذ يجب علينا دائمًا أن نقاوم هذا العالم، عالمٌ يتحدى حياتنا الداخلية بميله إلى الضجيج والابتذال. ولتجنب تحقق مخاوف برنانوس، تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة اكتشاف الفضائل الأخلاقية، حتى لا نكتفي بمجرد عيش حياة سطحية.

- خلال هذا البث على إذاعة فرانس إنتر، ينتاب المرء حيرة: هل المثقفون المدعوون هنا منفصلون تمامًا عن الواقع، أم أنهم مجرد أصحاب أيديولوجيات؟ يشفق المرء على هؤلاء الذين لم يلتقوا في حياتهم برجل صادق. ما أشد فقر حياتهم وابتذالها! https://youtu.be/6WJbxEOYqQE ↩

- الآداب الحقيقية. الدليل الرائد لعصر "بيل إيبوك": رؤى من القرن الماضي حول الأدب وحسن السلوك من قِبل إخوان المدارس المسيحية. منشورات "لونيت أوم". ↩

- اطلع على هذه المقالات حول السلطة: لماذا هذه الكراهية للسلطة؟ وحول السلطة ↩

- قصيدة إذا. ↩

- لقد أدرك بودلير العظيم هذا الأمر تمامًا في قصيدته الرائعة " اسكر ". سيقدم سيرج ريجياني تفسيرًا بديعًا ، لكن، كونه ابنًا لفترة ما بين الحربين، يشعر المرء بالفعل أن الفضيلة وحدها قد خيبت أمله، وأنه لا يفهم سبب تعلق الشاعر الشديد بها. كان عليه أن يسأل نفسه: لكي يُعلن رجلٌ مثل شارل بودلير أن الفضيلة تُعادل مُخدّراته المعتادة - الخمر والشعر - لا بد أنه مارس الفضيلة على نطاق واسع، ورأى فيها عظمةً تُضاهي على الأقل عظمة مُخدّراته المُفضّلة .

- بليز باسكال. قطعة سيادية جيدة رقم 2/2 ↩

- القديس أوغسطين (354-430). في مجيء المسيح، العظة 19. «أيها الإخوة، أسمع اليوم من يتذمر على الله قائلًا: يا رب، ما أشدّ هذه الأوقات! يا له من عصر عصيب نعيشه! ... أليس الإنسان الذي لا يُصلح نفسه أشدّ قسوةً بألف مرة من زماننا هذا؟ أنتم الذين تتوقون إلى الترف، إلى ما هو باطلٌ فحسب، أنتم الذين لا تشبع جشعكم، أنتم الذين تريدون إساءة استخدام ما تشتهون، لن تنالوا شيئًا... فلنُصلح أنفسنا أيها الإخوة! فلنُصلح أنفسنا! الرب آتٍ. ولأنه لم يظهر بعد، يُستهزأ به؛ ولكنه سيأتي قريبًا، وحينها لن يكون هناك وقت للاستهزاء به. أيها الإخوة، فلنُصلح أنفسنا! سيأتي زمانٌ أفضل، ولكن ليس لمن يعيشون حياةً سيئة. العالم يشيخ بالفعل، ويتجه نحو الوهن؛ فهل سنعود شبابًا؟ فماذا نرجو حينها؟ أيها الإخوة، لا نرجو إلا الأزمنة المذكورة في الإنجيل. إنها ليست سيئة، لأن المسيح آتٍ! قد تبدو الأوقات قاسية، يصعب تحملها، لكن المسيح يأتي ليُعزينا... أيها الإخوة، لا بد أن تكون الأوقات قاسية. لماذا؟ لكي لا نسعى وراء السعادة في هذه الدنيا. هذا هو علاجنا: يجب أن تكون هذه الحياة مضطربة، حتى نتمسك بالآخرة. كيف؟ اسمعوا... يرى الله الناس وهم يُكافحون بشدة تحت وطأة رغباتهم وهموم الدنيا التي تُهلك أرواحهم؛ ثم يأتي إليهم الرب كطبيب يُقدم لهم الدواء ↩

أضف تعليقًا