« On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure », écrivait Georges Bernanos en 1946 dans son ouvrage culte, « La France contre les robots ». La formule a été tellement reprise qu’elle tient lieu d’antienne. 80 ans après la sortie du livre, elle n’a rien perdu de son acuité. Elle interroge notre façon de vivre, car si l’on voit les différentes formes de vie intérieure reculer, débordées par les technosciences qui s’arroge tous les droits sur toutes les vies, il s’avère difficile de savoir ce qui entraîne ce processus et le rend inéluctable. Alors ? Peut-on encore se réfugier dans la vie intérieure, se conduire en rebelle de ce monde qui n’aime rien que l’extériorité et son cortège d’émotions poussées à leur paroxysme et qui gondole les vies pour les rendre toutes similaires et fantomatiques.

De nos jours, la vie s’effiloche en émotions. Il n’y en a plus que pour elles. Les émotions dominent le monde. Il faut les laisser se dérouler, les attendre, les porter, les comprendre, se les approprier, les respecter et leur donner libre champ. Nous vivons le règne de l’émotion qui s’impose comme la seule vérité d’un être humain. Les experts, devenus si omniprésents de nos jours, nous encouragent à aller dans ce sens. « C’est bon pour vous ! Il faut vous libérer de ces chaînes ! Vous devez trouver le calme au milieu des tempêtes qui vous agitent, laissez vos émotions s’exprimer… » Il est courant de nos jours de ne voir que les symptômes sans jamais poser les bons diagnostics. On touche ici à une particularité des sociétés épuisées, lasses d’elles-mêmes, qui ne sauront jamais se réformer, elles ne savent plus se remettre en question. Cela les amènerait bien trop loin. Elles abaissent la toise car le courage leur manque. Des augures nous édifièrent en ce sens, il fallait nous adapter : les saints n’existaient plus ! Avaient-ils même jamais vraiment existé ? Les gens férus de valeurs, les gens éduqués, les honnêtes gens (dont l’évocation fait sourire les bobos1) fautaient aussi. On s’acharna sur le cadavre de l’honnête homme. On en avait trouvé qui ne l’était pas, honnête, et donc on en tirait la conclusion que l’honnêteté ne rapportait rien puisqu’on ne pouvait plus l’être ou alors pour l’être moins, et aussi que cet exemple ne pouvait que pousser les gens à se fourvoyer. L’exemplarité, au pilori ! On décida pour toutes ces raisons qu’il fallait refuser le diktat de l’éducation, de la bienséance… On ouvrait le bal à l’indifférence, à l’individualisme, au communautarisme… L’instituteur des années 70 le savait : dans sa classe, s’il y avait un élève perturbateur, il fallait le circonscrire, car il entraînait les autres. Ce que nous voyons enfant nous forme. Nous connaissons tous des personnes qui nous impressionnaient lorsque nous étions jeunes. Parce qu’ils osaient plus que nous, parce qu’ils parlaient plus haut, les côtoyer nous donnait une impression de liberté. Nous nous laissions guider par nos émotions qui nous semblaient les plus formidables capteurs de notre être profond, et nous endurions une forme d’addiction à ces gens qui nous en mettaient plein les yeux, qui se permettaient ce que nous n’imaginions pas possible… Le mauvais exemple contamine le troupeau. Ce que l’on voit nous crée. Claudel parlait de « l’œil qui écoute ». Tous les sens s’alertent dans un monde qui leur laisse libre cours. Nos sens cherchent désespérément du sens ! Notre croyance s’affaisse, notre monde, notre univers, s’embourbe. Nous nous mettons à croire à l’impossible. Nous perdurons dans l’erreur, nous continuons une façon de romantisme, quand les émotions étouffent l’âme et que les âmes crient leur solitude dans un silence assourdissant.

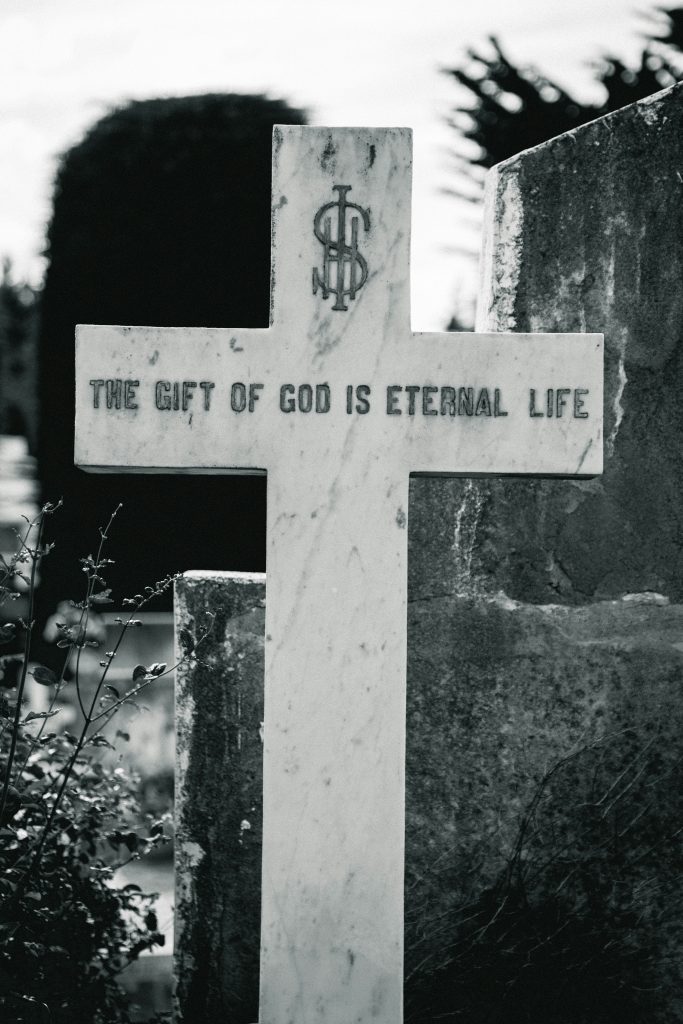

Que pressent Georges Bernanos quand il écrit son essai prophétique et cette phrase terrible qui accuse le monde moderne de comploter pour éradiquer la vie intérieure ? Qu’entend l’écrivain par « vie intérieure » ? Le silence à n’en pas douter. La liberté, son totem, aussi. Tout ce qui s’oppose aux fracas souvent inutiles du monde ambiant. Bernanos évoque un monde intime et précieux où la nature et la culture affinent et aiguisent la singularité de chaque personne. Il ne s’agit pas de proscrire les émotions qui ouvrent une porte vers l’âme, et s’en priver nous priverait d’une part d’humanité. Autrefois, l’éducation apprenait à tamiser ses émotions et à découvrir celles qui en valaient la peine, celles qui renforceraient l’âme et lui permettraient de rencontrer d’autres âmes. Tout résidait là : se connaitre pour mieux connaitre l’autre. « On trouve ainsi dans la civilité trois sortes d’éléments que vous n’avez pas manqué de distinguer : des conventions à connaître et à respecter au nom du seul usage ; des convenances psychologiques fondées sur nos sentiments naturels et sur nos rapports ; enfin des vertus morales imprégnant le savoir-vivre et lui donnant sa plus haute signification », écrivait le révérend père Antonin-Dalmace Sertillanges en 19342. Il ajoutait qu’une civilité « purement formaliste » se révélait sans intérêt : « La vraie civilité est tout autre chose ; elle est à base de moralité, et, dans une civilisation comme la nôtre, issue de l’Évangile, elle est à base de morale chrétienne. » Voilà qui traçait avec précision l’objectif profond de l’éducation : transmettre et faire aimer ce qui est transmis. Le père Sertillanges continuait dans le but de rassembler une fois encore le ciel et la terre : « Un vrai saint ne peut manquer d’être poli, parce qu’il est vertueux et qu’il est sage ; parce qu’il a le sentiment d’autrui et le respect de lui-même. Le surnaturel, se greffant sur la nature, la voudrait parfaite. Lui-même la perfectionne. » Toute cette moralité, une science du discernement et de la volonté, fixait un idéal infini aux jeunes en bornant la route à emprunter. L’autorité présidait ici3 : elle s’avérait utile pour « augmenter » le jeune homme. Le poème de Rudyard Kipling4 en donnait une version lyrique. Une science qui ne se proclamait pas comme telle, qui utilisait les émotions comme moyen et non comme finalité afin d’accéder à l’âme et de la remparer chaque jour d’une vie, le seul véritable enjeu. Notre monde a tant changé. Mais cette civilisation moderne que définit si bien Bernanos, avait-il prévu qu’elle n’ait plus grand-chose d’une civilisation ? Quand elle renonça à la transmission et commença à tuer la vie intérieure dans l’œuf. Cette civilisation s’interrogeait, elle doutait, que voulait-elle encore dire après deux guerres mondiales ? Si les valeurs morales ne nous avaient pas protégé d’agir comme des animaux, qui nous protégerait ? Il aurait fallu penser différemment, se rendre compte que la guerre avait toujours existé, qu’elle naissait de gens qui manquaient ou détournaient les valeurs morales, et enfin que nos valeurs morales nous avaient permis de survivre à un tel enfer. Ainsi notre éducation, notre civilité, nos valeurs morales ne nous prémunissaient pas contre les épreuves et l’infamie ? Parce que, déjà !, nous rêvions d’un monde sans épreuves et sans infamie ! À la fin du XXe siècle, un chanteur français s’égosillait : « Pour le plaisir ! » voulant entraîner la foule avec lui ! Le plaisir investissait la place et sous ses airs angéliques effaçait tout ce qui existait. Ainsi, le règne du relativisme s’ouvrait. Tout valait tout puisque ce que l’on nous vendait comme bien absolu depuis toujours échouait. Le bien et le mal s’entrelaçaient dans une danse endiablée. Les vertus morales élevaient l’âme, le plaisir étoufferait les valeurs, l’en dissuaderait, brouillerait les limites, et, au final, empêcherait de grandir. L’oubli de la finalité des choses glorifie l’origine de la perte de sens. Sans bien et mal, ce sentiment délicieux qu’il n’y a plus d’interdits, que tout est permis, que l’on est comme des dieux, libres. Ce sentiment de liberté qui n’est pas la liberté, mais qui grise, qui enivre… Ce sentiment de liberté qui n’est en fait que puissance, un résidu de puissance. Le plaisir-roi imposait sa loi, sa justice, son mimétisme… Petit à petit, il transformait chacun en tous sans que personne ne s’en aperçoive. Sous prétexte de permettre à chacun de vivre sa vie, il obligeait à devenir un magma indifférencié. Sous prétexte de supprimer ces vieilles gibernes qui enkystaient notre devenir, on créait des nouveautés étourdissantes et inutiles. Une complète inversion des valeurs. La civilisation permettait de s’accomplir en obéissant à des règles et une culture communes ; la nouvelle civilisation inaugurait une nouvelle forme de vie où le bien et le mal ne se définissaient plus a priori et n’exprimaient plus la vérité d’un acte. Ce vertige civilisationnel, Georges Bernanos ne l’avait pas vu poindre à l’horizon, mais comme souvent son intuition exceptionnelle lui intimait de dénoncer la perte de la vie intérieure, ce qui l’attaquait et l’offensait, ce qui pouvait lui être fatal. Parce qu’un peu d’humain qui disparaît ne présage rien de bon. Le catholique voit le monde avec une perspective unique. Il perçoit, par sa relation intime avec Jésus-Christ, l’ambition de Dieu pour lui. Cette singularité lui donne une légitimité à saisir le monde et à s’en emparer. Le pouvoir que donne la vérité s’incarne dans celui qui s’en réclame.

L’éducation, le savoir-vivre, l’élégance (ne reposant en rien sur le coût des vêtements), le soin apporté à son univers constituaient l’ensemble des qualités que l’on trouvait chez un Français, il y a encore peu de temps, quelques décennies tout au plus. Comme le père Sertillanges le disait, il s’agissait de « construire » des hommes capables d’exhaler les valeurs morales chrétiennes. Ces valeurs ou vertus morales ont continué bien après les grands mouvements anti-catholiques qui ont frappé ce pays. Même sans Dieu, ces vertus morales poussèrent sur le terreau catholique et ne pouvaient s’en défaire. Mais comme un poulet sans tête, elles couraient à présent en tout sens et sans but. Jusqu’alors, on soignait ce qui dérapait par la tradition et l’empirisme, on décida que seule la nouveauté apportait une amélioration. Le progrès, ce grand mythe contemporain, trouvait ici un carburant inespéré et inaliénable. Une nouveauté perpétuelle et inlassable portée par la publicité pour des masses d’individus désirant tous la même chose ou l’une de ses déclinaisons. Le grand progrès !, rêvé par les socialistes et par les capitalistes, trouvait l’alpha et l’omega de son projet dans le consumérisme le plus absurde ! En perdant les valeurs morales, on perdait l’âme, car on ne la choyait plus, on l’évitait, on en venait même à ne plus en parler, elle s’étiola et ne donna plus signe de vie. Et comme tout le monde agissait de même, l’habitude fut prise de penser qu’il était bon d’agir ainsi. L’individualisme mena à un mimétisme effréné. Les valeurs morales obligeaient chacun à se comprendre, à s’apprécier et à s’adapter les uns aux autres ; on se mettait dans les pieds des anciens ce qui nous obligeait à nous humilier ; et dans cette lignée chacun trouvait sa place en se singularisant, ce qui procédait d’un enracinement. Maintenant, on pense « inventer » sa vie. Il n’y en a plus que pour la nouveauté, tout au moins ce que l’on met sous cette étiquette, sachant qu’il n’y a pas beaucoup d’idées neuves sur terre, plutôt de nouveaux véhicules pour d’anciennes idées. L’âme continue d’être ignorée ainsi que la singularité qui représente sa courroie de transmission. Les réseaux sociaux imposent des règles plus contraignantes que les anciennes vertus morales et chacun s’empresse de les adopter parce qu’elles sont nouvelles et que leur incessant renouvellement les rend toujours plus attractives. L’individualisme y essaime des codes et des attitudes qui ne reposent sur aucune vérité, mais qui se propagent à la vitesse de la lumière et trouvent leur vérité dans le nombre de ses suiveurs, et on ne les suit pas pour leur vérité une fois encore, mais pour appartenir à une communauté. Ce comportement devient habituel, la génération Z ne supporte pas la moindre critique, elle ne s’amende que si elle décide de le faire, elle s’échauffe pour un oui ou pour un non, elle institue la procrastination en art de vivre… Ainsi il faut se plaindre pour exister. Le narcissisme pose un nouveau voile sur la réalité. La victime remplace le héros, fruit du patriarcat. Il est toujours plus interdit d’interdire. Beaucoup de saints passeraient pour des tourmenteurs de nos jours, parce qu’ils contraignaient les gens à aller là où ils se refusaient à aller. Quand on vous dit que les saints n’existent plus ! Bertrand Vergely, le philosophe orthodoxe, définit ce traumatisme : « Cette génération a besoin de s’appuyer sur des fondamentaux, mais les fondamentaux n’ont pas été respectés. Les bases sur lesquelles ils s’appuient ne sont pas claires et ça génère de la peur. »

Il n’est pas compliqué de comprendre que le mimétisme détruit la liberté en substituant au libre-arbitre le bon vouloir d’influenceurs dont l’indépendance reste à démontrer. Sans liberté, il n’y aura bientôt plus d’amour. Il disparait déjà. Il s’entend toujours dans la bouche d’hommes et de femmes, mais il ne vibre plus, il ne scintille plus, il s’aplatit, il se rétrécit… Comme beaucoup de mots utilisés par cette civilisation moderne, il finira même par dire le contraire du sens que les hommes lui ont donné depuis des siècles. Le contrôle des émotions deviendra la clé de toute politique à la place du bien commun. La civilisation moderne procèdera comme elle sait le faire depuis longtemps : elle poussera les gens à exprimer leurs émotions, à se dévoiler donc, pour les contraindre et les abîmer. On contrôlera les émotions en définissant ce qui mérite d’être désiré. On contrôle déjà les désirs consuméristes en créant des objets inutiles ou futiles. Les déracinés goberont ce qu’on leur proposera puisqu’aucune culture traditionnelle ne challengera plus leurs goûts. Cette société qui n’a que le mot diversité à la bouche, regarde sans réagir près de la moitié des langues parlées dans le monde disparaître, et entend le français parlé de nos jours dans les cours d’école et même d’université ressembler plus à un sabir qu’à une langue originale. Peu lui chaut, elle utilise les mots comme procédés publicitaires, un mot pour un autre, un mot pour n’importe quel autre. Les mots comme le reste doivent devenir toujours plus nouveaux. Rien n’est figé. Tout est liquide. On n’a plus le temps de s’habituer, encore moins de s’enraciner donc, car la vitesse et la nouveauté règnent en maitre. Le père Réginald Garrigou-Lagrange, que certains considèrent comme l’un des plus grands théologiens du XXe siècle, considérait les vertus morales comme des dispositions stables et habituelles qui orientaient l’homme vers le bien dans ses actions quotidiennes. Elles étoffaient les facultés humaines pour leur permettre d’agir conformément à la raison éclairée par la foi. Ces vertus : la prudence, la justice, la force, la tempérance, par leur pratique, la discipline qu’elles imposent, la joie qu’elles offrent en retour, contentaient l’âme qui se fortifiait, et offraient un tuteur dans les épreuves de la vie. Pour le dominicain, les vertus morales ne se concevaient que soutenues par les vertus théologales. L’aide de Dieu dans l’adversité et la gratitude qu’on lui adresse dans l’euphorie des périodes jubilatoires reposent sur ces vertus morales qui se fondent sur les vertus théologales.

La vraie mort de l’âme survient lorsque nous vivons à la surface de nous-mêmes. Un idiot ou un pauvre bardé de valeurs morales n’est ni idiot ni pauvre5. L’abbé Hamon, curé de Saint-Sulpice au XIXe siècle, décrivait deux sortes de tempêtes morales : « Ces tempêtes viennent tantôt du dehors, tantôt du dedans. Tempêtes du dehors : ce sont les affaires qui préoccupent, les revers qui accablent, les mauvais exemples qui ébranlent, la contradiction des langues, le froissement des volontés et des caractères, les embarras de toute sorte. Tempêtes du dedans : ce sont les passions, l’orgueil, la luxure, l’avarice, qui perdent les âmes sans qu’elles s’en doutent ; les sens qui se révoltent, les désirs qui tourmentent, l’imagination qui se dérègle, l’esprit qui se dissipe en pensées inutiles, en craintes chimériques ou en vaines espérances. » Apprendre à creuser ses désirs profonds demande une pratique incessante qui ne garde en rien de se tromper, mais, l’expérience acquise, consolera de l’échec et permettra de se ressaisir. Dans un monde vibrant au rythme des addictions qu’il crée sans cesse, qui utilise les vertus pour les inverser, qui change le sens des mots pour qu’ils se vident de leur substance, il est important de se tenir « éveillé » (ne pas confondre avec la déviance woke, nouvelle preuve de ce que Chesterton nommait les vertus chrétiennes devenues folles). Nous disposons de la porte de notre âme que l’on ouvre ou ferme suivant notre libre-arbitre. « Qu’est-ce donc qui nous crée cette avidité et cette impuissance, sinon qu’il y a eu autrefois dans l’homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu’il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l’environne, recherchant des choses absentes le secours qu’il n’obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c’est-à-dire par Dieu lui-même6. » Cet espace infini est en nous et l’on se doit de s’y aventurer. À quoi sert-il d’observer l’univers si on ne savoure jamais sa vie intérieure ? Là est le lieux où l’on se connait en vérité7. Aucun ne peut l’oublier quand il y est allé. Il est de notre devoir de montrer cet infini afin qu’il germe en chacun. Il ne nous faut plus chercher dehors ce qui réside dedans. S’il faut vivre, c’est en rebelle, car il faut toujours tenir ce monde en joue qui défie la vie intérieure par son goût du bruit et de la vulgarité. Pour que la peur de Bernanos ne soit pas vérifiée, le besoin de retrouver les vertus morales s’impose. Pour ne plus surfer sur l’écume de nos vies.

- Au cours de cette émission diffusée sur France Inter, on est perplexe, les intellectuels invités ici sont-ils à ce point déconnectés de la vie réelle ou ne sont-ils que des idéologues ? On plaint ces gens qui de leur vie n’ont jamais rencontré un honnête homme. Que leur vie est pauvre et vulgaire ! https://youtu.be/6WJbxEOYqQE ↩

- Le Vrai savoir-vivre. Le manuel phare de la Belle Epoque : perspectives du siècle dernier sur la politesse et les bonnes manières par les frères des écoles chrétiennes. Les Editions L’honnête Homme. ↩

- Voir ces articles sur l’autorité : Pourquoi cette haine de l’autorité ? et De l’autorité ↩

- Poème Si. ↩

- L’immense Baudelaire l’avait parfaitement compris dans son poème sublime, Enivrez-vous. Serge Reggiani en donnera une belle interprétation, mais, fils de l’entre-deux guerres, on sent déjà que les vertus seules l’ont fait déchanter et qu’il ne comprend pas que le poète s’y attache tant. Il aurait dû s’interroger : pour qu’un homme comme Charles Baudelaire décrète la vertu l’égale de ses drogues habituelles — le vin et la poésie — il fallait qu’il eut aussi beaucoup pratiqué la vertu et qu’il y ait vu une immensité au moins comparable à ses drogues préférées. ↩

- Blaise Pascal. Fragment Souverain Bien n°2/2 ↩

- Saint Augustin (354-430). Sur l’avènement du Christ, sermon 19. « Frères, j’entends quelqu’un murmurer aujourd’hui contre Dieu : « Seigneur, que les temps sont durs ; quelle époque difficile à traverser ! » … Homme qui ne te corrige pas, n’es-tu pas mille fois plus dur que le temps que nous vivons ? Toi qui soupires après le luxe, après ce qui n’est que vanité, toi dont la cupidité est toujours insatiable, toi qui veux faire un mauvais usage de ce que tu désires, tu n’obtiendras rien… Guérissons-nous, frères ! Corrigeons-nous ! Le Seigneur va venir. Parce qu’il n’apparaît pas encore on se moque de lui ; pourtant il ne va pas tarder à venir, et alors ce ne sera plus le moment de s’en moquer. Frères, corrigeons-nous ! Un temps meilleur va venir, mais non pas pour ceux qui vivent mal. Déjà le monde vieillit, il tourne à la décrépitude ; et nous, allons-nous redevenir jeunes ? Qu’espérons-nous donc ? Frères, n’espérons plus d’autres temps que ceux dont nous parle l’Evangile. Ils ne sont point mauvais car le Christ vient ! S’ils nous semblent durs, difficiles à traverser, Christ vient nous réconforter… Frères, il faut que les temps soient durs. Pourquoi donc ? Pour qu’on ne cherche pas le bonheur en ce monde. C’est là notre remède : il faut que cette vie soit agitée, pour qu’on s’attache à l’autre vie. Comment ? Écoutez … Dieu voit les hommes s’agiter misérablement sous l’étreinte de leurs désirs et des soucis de ce monde qui donnent la mort à leur âme ; alors le Seigneur vient à eux comme un médecin qui apporte le remède. » ↩

Laisser un commentaire