Pourquoi croit-on facile d’avoir une famille ?

On croit facile ce qui est naturel.

Pourtant, le sens du naturel s’est évaporé en oubliant sa loi.

Ainsi en va-t-il de l’amour.

L’amour naît de la loi,

Il meurt quand on la foule aux pieds.

L’amour périt sous les coups de l’anarchie

Qui confond l’amour et le dissimule.

L’amour prend d’autres atours.

Comment croire qu’il suffit de céder à une émotion pour aimer ?

Ce n’est plus de l’amour,

Mais on continue de l’appeler ainsi comme pour se convaincre du contraire.

Comment accepter le dépit, la lassitude, le forfait, la frustration ?

Le cortège qui suit l’émotion.

Pourquoi ne sait-on pas aimer ?

Car l’amour n’est pas une émotion.

On ne sait plus ni regarder, ni sentir, ni vivre.

Et on ne sait surtout pas prier :

Être avec soi, et plus encore.

Et il faut beaucoup prier pour aimer.

Nous devenons sans cesse ce personnage ailé devenu « gauche et veule ».

Les gens qui n’ont pas d’âme n’ont pas de famille.

Avoir une famille, c’est unir ses âmes.

C’est l’âme qui recueille la force.

C’est l’âme qui recense l’intelligence.

C’est l’âme qui discerne dans les temps fort le chemin à suivre.

Les gens qui n’ont pas d’âme peinent comme des invalides.

Qui n’a pas d’âme ?

Tous ceux, nombreux, qui l’ont enfouie, enterrée, bradée, escamotée.

On a cru que le dédain de la vie intérieure provoquait l’absence d’âme…

L’étouffement de l’âme rançonne tout ce qui lui appartient, donc la vie intérieure.

Comme une personne engloutie par un gouffre essaie de survivre et s’agrippe à tout ce qui se présente sous sa main.

On souffre beaucoup de la famille.

Elle ne va pas dans le sens espéré.

Elle vogue allègrement dans le sens contraire.

On accède maintes fois au même refuge, la colère

Qui possède et envoûte et dérègle.

L’émotion possède et altère le lien à l’âme.

Elle embrase le cœur, le dénude complètement et le laisse seul, échoué sur son propre rivage.

Il tente de jouer sa partition terrestre, agité par l’émotion, soumis à ses soubresauts

Il se retrouve dupé, étrillé et rompu.

C’est ainsi que tant de maladies lui sont imputées.

Le coeur interprète l’âme.

On les confond souvent.

Le cœur frôle l’âme et comprend qu’il protège un trésor,

Et retombe dans la mouise d’un quotidien plein de rancœurs.

Les gens qui n’ont plus d’âme ne peuvent pas construire de famille.

L’âme doit être aimée pour vivre.

L’âme regorge de tant de force et d’une telle fragilité.

Sans amour, elle s’étiole et s’engourdit.

Elle s’amenuise et, discrète, se fait oublier.

Elle met un point d’honneur à ne pas déranger.

L’âme disparaît-elle par manque d’amour ou le manque d’amour conduit-il à sa perte ?

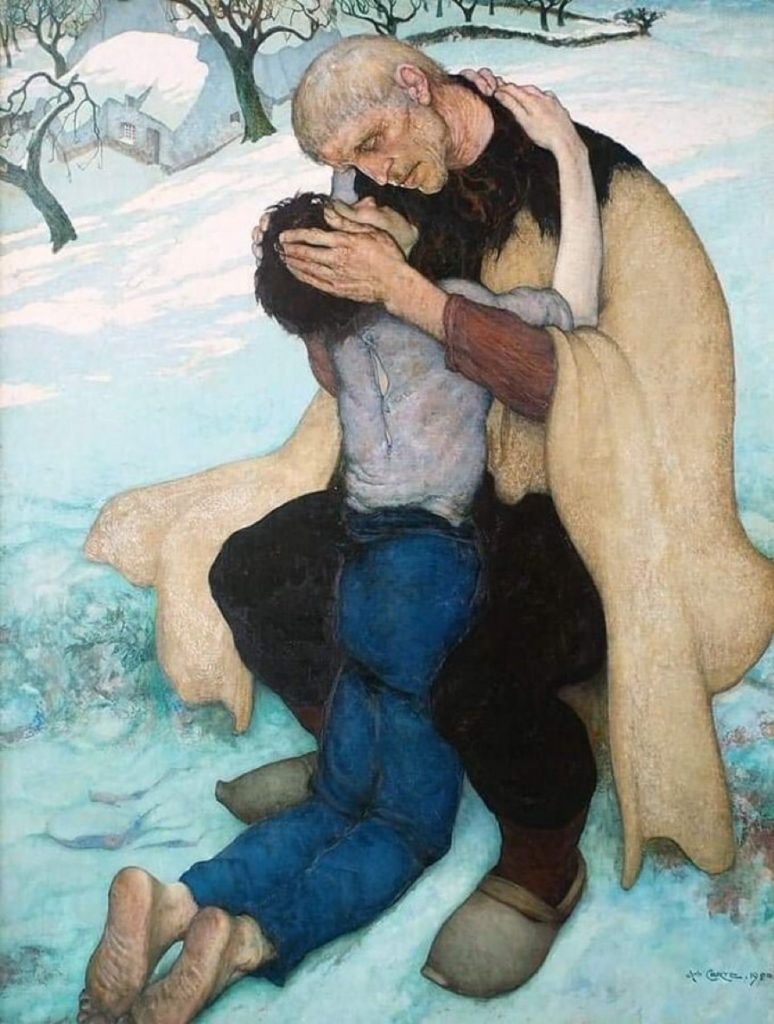

Les familles s’écorchent jusqu’à ce que leurs âmes s’unissent.

Elles apprennent à aimer en découvrant leurs âmes et en les laissant se frôler.

Seul l’abandon permet cette folie.

L’amour s’exprime dans cette délicatesse et cette fugacité.

Qui est à toujours gagner et qui se renouvelle par son utilisation.

Évanescent, comme la condition humaine

Rêvant un monde meilleur.

Nous obligeant, par sa singularité et son élégance, à nulle autre pareille.

Frôler son âme revient à l’aimer follement et à la perdre et à l’aimer follement à nouveau…

Nous vivons avec ces taches de nos manquements envers nos familles.

Elles s’effacent devant l’amour comme neige au soleil.

Dans la Grèce antique, les hommes se connaissent et se reconnaissent dans le regard de leur famille, de leurs proches, de leur communauté. Les femmes se réservent le miroir qui relève de la beauté, de la féminité, de la séduction. Le reflet est partout. « Là n’est pas de lieu qui ne te voit » résume Rilke. Peut-on exister sans se soucier de son reflet ? Peut-on avoir conscience de soi sans se connaître ? Peut-on avoir conscience de soi sans être reconnu ? On peut avoir une image de soi, mais elle peut être très éloignée de soi. Ainsi l’homme ne doit pas se voir dans le miroir de peur d’être absorbé par son image. Cette image qui réussit à nous faire oublier que nous sommes là. Si l’on pense ce que l’on voit, si cela résonne en nous, on le rêve aussi. Notre image nous échappe dès que nous la voyons. Ainsi la femme s’ajuste dans le miroir quand l’homme pourrait s’y perdre, s’y noyer. Le rêve, binôme de la mémoire, dissimule le temps et l’engourdit. Qu’a-t-on vu et quand ? Le regard et l’imaginaire s’interpénètrent et ne peuvent être dissociés. Voir et se connaître se confond chez les Grecs. Voir, se connaître… mais pas trop, car si l’homme est une merveille, dans le sens d’un incident, d’une fracture fascinante à l’intérieur du vivant comme le dit le chœur d’Antigone, il recèle aussi sa propre terreur, il s’extermine et se torture, et il est bien le seul « animal » dans ce cas.

Dans la Grèce antique, les hommes se connaissent et se reconnaissent dans le regard de leur famille, de leurs proches, de leur communauté. Les femmes se réservent le miroir qui relève de la beauté, de la féminité, de la séduction. Le reflet est partout. « Là n’est pas de lieu qui ne te voit » résume Rilke. Peut-on exister sans se soucier de son reflet ? Peut-on avoir conscience de soi sans se connaître ? Peut-on avoir conscience de soi sans être reconnu ? On peut avoir une image de soi, mais elle peut être très éloignée de soi. Ainsi l’homme ne doit pas se voir dans le miroir de peur d’être absorbé par son image. Cette image qui réussit à nous faire oublier que nous sommes là. Si l’on pense ce que l’on voit, si cela résonne en nous, on le rêve aussi. Notre image nous échappe dès que nous la voyons. Ainsi la femme s’ajuste dans le miroir quand l’homme pourrait s’y perdre, s’y noyer. Le rêve, binôme de la mémoire, dissimule le temps et l’engourdit. Qu’a-t-on vu et quand ? Le regard et l’imaginaire s’interpénètrent et ne peuvent être dissociés. Voir et se connaître se confond chez les Grecs. Voir, se connaître… mais pas trop, car si l’homme est une merveille, dans le sens d’un incident, d’une fracture fascinante à l’intérieur du vivant comme le dit le chœur d’Antigone, il recèle aussi sa propre terreur, il s’extermine et se torture, et il est bien le seul « animal » dans ce cas.