L’autorité ressemble à ces agents secrets chers à Graham Greene qui dissimulent leur identité pour ne pas la perdre davantage lors d’une mauvaise rencontre. Elle a encore quelques adorateurs qui l’affectionnent et déploient des trésors d’ingéniosité pour la définir, la redéfinir, pour qu’elle soit comprise de son époque. Pour cela, ils la rapprochent de la tradition, de l’honneur, de la hiérarchie, de la loi naturelle… ils n’ont de cesse de lui donner une canne, des béquilles, un trépied, pour qu’elle puisse encore sortir de sa cachette et prendre l’air. Les mots auxquels ils rattachent l’autorité ressemblent à des pansements, des cautères, qui, au bout du compte, la dissimulent un peu plus. Le désamour est prononcé depuis un long temps et s’accentue. Rien ne peut sauver l’autorité, tout ce qu’elle inspire rappelle des vieilleries dont on sait se passer. Elle ne sert à rien. Elle ne sert de rien.

L’autorité, dans son sens latin, vient d’auctor qui signifie celui « qui accroît », et de auctoritas, qui a « pouvoir d’imposer l’obéissance ». L’autorité s’assimile au pouvoir, ce que l’on oublie en séparant le pouvoir et l’autorité. En revanche, c’est un pouvoir sans pouvoir, elle ne contraint pas. Son champ d’action naît de l’éthique, du savoir, de la croyance… Car elle requiert l’obéissance. C’est là que l’on commence à buter sur son sens, car l’époque n’aime pas bien l’obéissance. Et, comme l’époque n’apprécie guère plus la croyance, elle dénigre l’autorité. Elle la dévalue, elle l’identifie à un pouvoir lâche et aveugle. Elle lui administre un surnom qui est devenu un sous-entendu : autoritarisme. Comme pour révéler ce qu’elle cache sous son masque de mansuétude : un caractère brutal, violent et instable. Il faut la démasquer. Il faut la calomnier. Il ne faut surtout ne plus rien comprendre, et qu’est-ce que ne rien comprendre sinon une nouvelle forme de croyance ? L’autorité impose des limites dont plus personne ne veut plus, qui obligent et empêchent d’être ce que l’on désire. L’époque pense que c’est en étant ce que l’on désire que l’on sera ce que l’on mérite. L’individualisme règne en maître, et sans partage. Personne ne sait mieux que soi ce qui est bon pour soi. Qu’on se le tienne pour dit ! Comme il fallait faire fi des limites et de la hiérarchie, l’époque balança l’autorité au rebut après l’avoir mise au piquet. L’autorité catalysait la modernité. Il fallait la mater.

La Crise de la culture

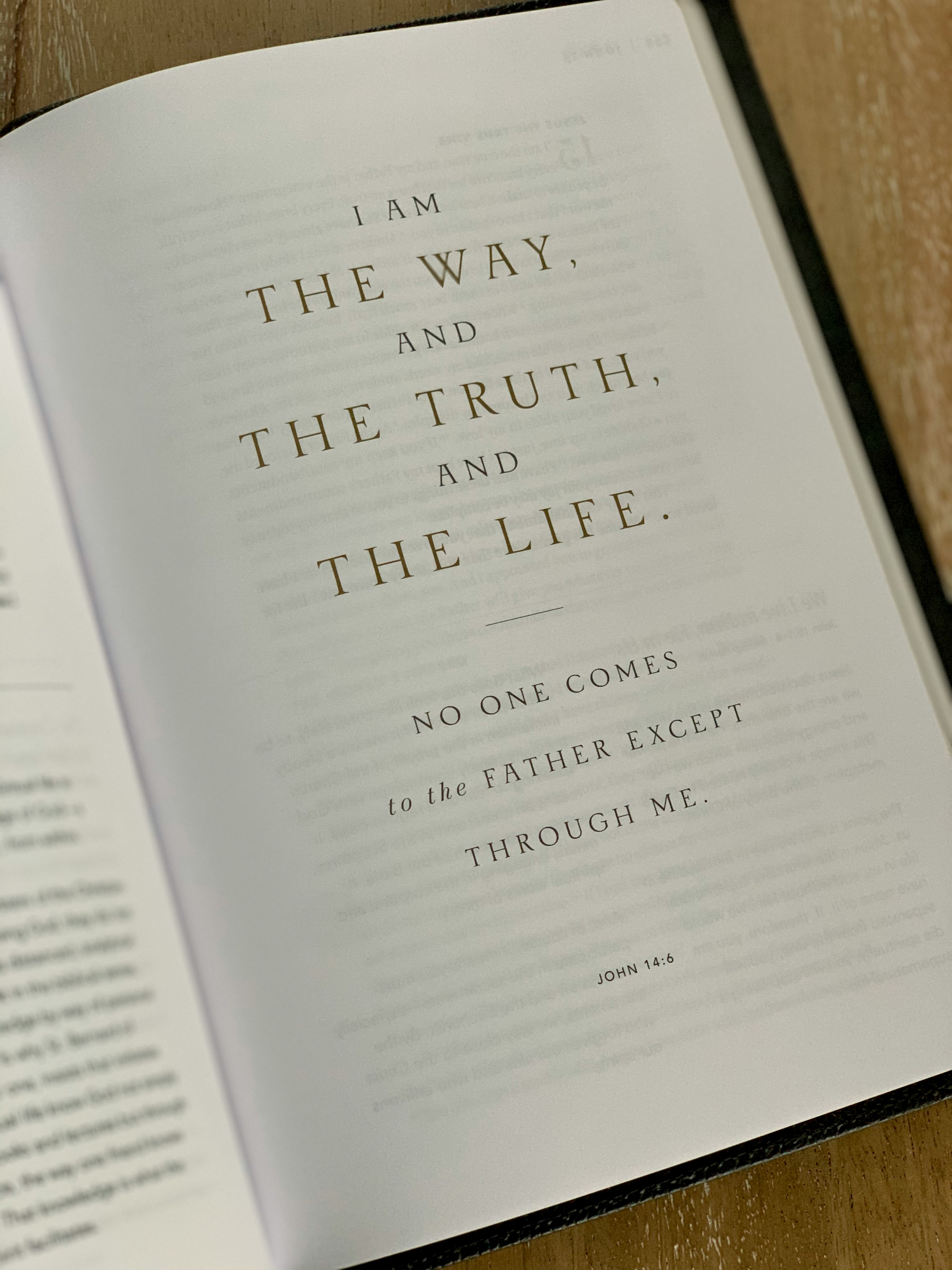

Hannah Arendt a écrit des pages lumineuses sur l’autorité. « Puisque l’autorité requiert toujours l’obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence. Pourtant l’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué. L’autorité est incompatible avec la persuasion qui présuppose l’égalité et opère par un processus d’argumentation. » 1 L’autorité repose sur la charité. Elle donne et elle reçoit. Et la charité doit être présente dans les deux parties. Dans son merveilleux livre, L’Art d’être disciple, le père Jérome, moine de l’abbaye de Notre-Dame de Sept-Fons, écrit : « Ne demandez pas à votre maître de parler pour ne rien dire. Questionnez-le sur les problèmes de la destinée humaine et sur les problèmes connexes, problèmes toujours actuels. Et comment il les vit lui-même ? Comment il fait pour les accepter avec courage et tranquillité ? Demandez-lui ce qu’il connaît avec certitude, ce qui ne fait plus question pour lui, ce qu’il tient pour indiscutable et immuable. » L’autorité est amour ; le véritable amour de l’autre. L’autorité est l’un des mots les plus utilisés dans le Nouveau Testament. À propos du Christ qui a toute autorité et tout pouvoir comme le rappellera Saint Paul à travers sa formule célèbre : « Omni potestas a Deo » et qui le rappellera lui-même : « Toute puissance m’a été donnée au ciel et sur la terre » 2 Toute puissance : toute autorité et tout pouvoir. Jésus a montré son autorité par ses prêches qui rompent avec tout ce qui a été entendu jusqu’alors. Il a autorité — pouvoir — sur les malades, les démons, mais également sur la nature, à travers les arbres, la mer, et le plus important, sur la mort. Jésus-Christ incarne l’autorité et il est le modèle que les croyants doivent suivre et imiter. Mais, si le Christ a tout pouvoir sur ce qui empêche l’homme de croître et de devenir la promesse qu’il contient, il n’impose la foi à personne. L’autorité repose sur la liberté et l’approbation des deux parties pour être pleinement vécue. En effet, combien de personnes sont touchées par le doigt de Dieu ? Combien parmi elles consentent à avouer qu’il s’agit du doigt de Dieu ? Combien changent toute leur vie pour devenir ce nouvel homme dont parle saint Paul ? Et combien continuent d’attendre sur le bord du chemin, même après la rencontre, à l’instar du « jeune homme riche » ? « Qui peut nier d’autre part que la disparition, pratiquement de toutes les autorités traditionnellement établies, ait été une des caractéristiques les plus spectaculaires du monde moderne ? » 1 L’autorité donne à la tradition son aura et sa dignité et la tradition se fonde sur l’autorité.

L’autorité perdue

L’autorité a été ainsi arrachée de partout. À l’école, l’autorité a été prohibée pour permettre la liberté créative de l’enfant. Dans la famille, elle a été éliminée en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Pierre Virion 4 a souligné l’extraordinaire partage des pouvoirs qui existe entre l’homme et la femme, l’homme dépositaire de l’autorité et la femme du pouvoir, complémentarité physique et intellectuelle, puisque l’homme disposait d’une force supérieure, il se devait ne pas l’employer dans la famille, quand la femme, de constitution plus faible, devenait dépositaire du pouvoir, elle pouvait manier la force. La famille commença sa lente décomposition quand l’autorité lui fut ôtée. Tout le monde en voulait à l’autorité naturelle de la famille, elle faisait envie. L’État le premier s’acharnait sur elle quand il aurait dû la protéger. La famille ensemençait toutes les règles de vie : l’apprentissage d’habitudes pour la construction du caractère et la maturité des émotions et du comportement, la compréhension du cycle de la vie, la retenue et le savoir-vivre ensemble, et surtout elle apprenait à résister aux fluctuations de la société et à l’envie qu’elle sécrète. Le premier goût pour l’effort provient de ces contraintes. Grandir et faire grandir. L’autorité est ambitieuse, exigeante, elle demande du respect. L’autorité est sacrée et protège le sacré. Elle est ce qu’elle protège. De même pour la tradition. Et la tradition évolue dès qu’on s’en préoccupe, elle est organique. S’il faut donner vie à la tradition, c’est tout autant la tradition qui donne vie. Parce qu’elle appelle chacun à entrer dans sa géographie quand d’aucuns pensaient en profiter en l’important dans sa sphère. Il faut sortir de soi pour épouser la tradition, il n’est donc pas possible de se l’accaparer. Personne ne lui donne vie ou ne la ranime, elle prend la vie de chacun et la transforme, mais il faut se laisser prendre. L’arme fatale qui veille et s’attaque à la tradition, et donc à l’autorité, se nomme l’oubli. Le souvenir fonde la tradition et l’établit sur le réel. L’important dans la famille est la prise de conscience, amener l’enfant à prendre conscience afin qu’il soit autonome et qu’il ne cède pas aux sirènes de l’envie toujours prête à se manifester pour le malheur de l’homme. L’enfant absorbera une éthique qui est peu ou prou partagée par le monde qui l’entoure, car cette éthique dépend de sa géographie. « Nous sommes en danger d’oubli et un tel oubli — abstraction faite des richesses qu’il pourrait nous faire perdre — signifierait humainement que nous nous priverions d’une dimension, la dimension de la profondeur de l’existence humaine. Car la mémoire et la profondeur sont les mêmes choses, ou plutôt la profondeur ne peut être atteinte par l’homme autrement que par le souvenir »1.

Ulysse et la quête de l’homme occidental

Au XXᵉ siècle : deux guerres pouvant toutes les deux se réclamer de hautes valeurs (patriotisme, liberté, etc.) ont ouvert les veines de l’Europe à jamais. L’homme, animal à réaction, a tôt fait de mettre sur le dos de l’autorité tout le mal qui vient de se déchaîner. Le refus de la transmission qui suivra marquera une sorte de fin de l’histoire. La perte du désir de Dieu est à l’origine du déclin inexorable de l’Europe. Depuis plus rien ne fait autorité. Il y a deux sortes d’hommes qui refusent l’autorité : celui qui ne se sent pas à la hauteur et celui qui lui dénie sa grandeur. Comme le rappelle Hannah Arendt, « on se sert fréquemment du même argument en ce qui concerne l’autorité : si la violence remplit la même fonction que l’autorité — à savoir, faire obéir les gens — alors la violence est l’autorité. » 1 Quand la compréhension et l’acceptation de l’autorité sont l’amour ; comme une adhésion inconditionnelle pour l’avenir. Depuis la deuxième moitié du XXᵉ siècle, l’Europe est la seule civilisation à assumer pleinement ne plus transmettre son histoire ! Pire : de la brocarder et de se jurer de tout réviser de A à Z sans faire le moindre quartier. Le désir de destruction est intense, il faut tout raser et ne jamais se ressouvenir. L’Europe fait rire sous cape l’Afrique et l’Asie, mais qui s’en préoccupe ? L’Europe dans ses secousses successives, ses révolutions, sa chronique instabilité depuis le XVIe siècle, ne plaisante pas dans sa volonté d’autodestruction. Le désamour de soi est consommé, et il paraît difficile d’imaginer un revirement. James Joyce, avant d’écrire son Ulysse, expliquait que la quête de l’homme européen le fascinait. Et la fascination de l’écrivain irlandais pour L’Odyssée d’Homère n’avait jamais faibli. Cette œuvre cristallisait toutes les tensions et la quête de l’homme européen, en avance sur son temps, toujours insatisfait, au désir incertain et instable, à la mélancolie passagère, au goût aventurier insatiable. Malin et téméraire comme son personnage, qu’il revienne de la guerre de Troie, ou qu’il arpente les rues de Dublin. Imposant ses trouvailles au monde et doutant sans cesse de son identité. Ulysse prendra un long temps avant de retrouver le sens de son être, et ses cicatrices seront éternelles. Comme l’Europe ?

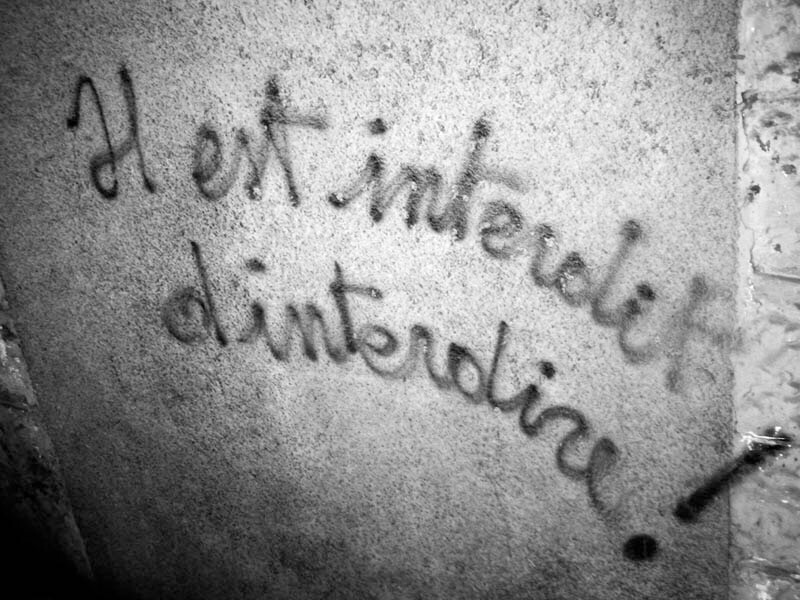

Mai 68, la révolution permanente

Le gouffre creusé en soixante ans est abyssal. Dans un cahier d’école d’une élève de onze ans en l’année scolaire 1959-1960, on lisait le texte suivant écrit comme dans une calligraphie : « L’école développe notre intelligence, forme notre conscience et notre caractère, et fait de nous des hommes de bien ». Effectivement, en 1959, on savait le masculin habilité à être un neutre. On y lisait encore : « Nous devons nous efforcer chaque jour d’être un peu meilleurs que la veille. Courage », ou « Va où tu veux, tu y trouveras ta conscience. » Et « Le bien n’est pas toujours récompensé. Fais-le bien pour le bien, pas pour la récompense. » Finissons par celle-ci qui couronne l’ensemble : « Tout dans la vie est question de devoirs. Y être fidèle : voilà l’honneur. Ne pas les respecter : voilà la honte. » Aucun de ces préceptes n’est compréhensible par nos jeunes contemporains de nos jours. Pour cette raison, notre époque appelle des « coachs », experts en tout genre, afin de pallier le bon sens qui était si bien partagé dans les familles. On transmet donc contre monnaie sonnante et trébuchante. Parce qu’il ne fallait plus obliger l’enfant à lever ses yeux vers les parents, que les parents ne le méritaient pas vraiment, et puis, qui était-on pour obliger l’enfant à faire ce qu’il ne voulait pas ? La réaction obligeait l’adulte à baisser les yeux vers l’enfant et transformait l’enfant en roi. Mais, les enfants sont devenus rois parce que les adultes ne voulaient plus l’être. Il y a vingt ans, un livre de dialogue7 commencé à la radio réunissait Philippe Tesson et Laurent Joffrin. Ce dernier affichait avec une satisfaction non dissimulée l’avènement de l’autorité horizontale, notons qu’il reconnaissait une grande part d’utopie dans cet avènement. Cette utopie n’allait-elle pas créer des troubles ? Joffrin ne le craignait même pas tout perdu qu’il était dans ses rêves de déconstruction. Mai 68 disparu, Joffrin, partie intégrante de cette révolution de petit-bourgeois, savait donc de quoi il rêvait, et il n’en finissait plus de rêver. Mai 68, sorte de jardin pour enfants à ciel ouvert, avait imposé à une société qui manquait d’oxygène que le désir de Dieu évanoui s’était transformé en un désir sexuel et que tout se réglerait en baissant sa braguette ou sa culotte, c’était selon. Comparé au catholicisme et à son nouvel homme, comment ne pas être sensible à une offrande si facile ? Comparé à la tradition, ce nouveau confort, sans limites, récompensait l’ingratitude. Joffrin voulait croire à une autorité sans hiérarchie, tout depuis les années 50 avait mené, quelquefois sans réelle volonté, souvent par renoncements, à une destruction de la hiérarchie, et donc de l’autorité. La démocratie devenait le maître-mot nébuleux. Il fallait toujours plus de démocratie qui rimerait bientôt avec égalité. C’est aussi à cette époque que les mots ont perdu leur sens. Oh ! ils n’ont pas tout à fait perdu leur sens. Ils l’ont juste tordu. Progressivement, le sens des mots leur a été subtilisé, comme si on les avait dévitalisés. On était gagnant de tous les côtés : le mot perdait son sens authentique, on pouvait dès lors l’utiliser pour dire autre chose. On pouvait même l’utiliser pour dire la même chose tout en voulant dire autre chose. Ceux qui n’ont pas oublié leurs cours de catéchisme savent qui est le prince de la confusion. Les mêmes savent aussi qu’en l’absence d’autorité, la tyrannie remporte la mise. Et ils savent aussi depuis deux mille ans qu’aucune autre religion que la leur ne leur demande de grandir encore et toujours, de s’émanciper d’eux-mêmes, en s’enracinant et en s’élançant avec beaucoup de confiance vers le ciel. Le catholicisme a tant à donner à notre époque qui n’en finit pas d’enterrer Antigone et qui ne la connaîtra bientôt plus. La tyrannie a donc les coudées franches pour s’introduire dans le quotidien de tout un chacun. Ainsi, elle agit, comme le prédisait Philippe Tesson, par la Finance et le Marché, seuls vecteurs de la sacro-sainte égalité.

Quand on oublie la loi, on fait des lois !

Il existe des remparts de l’autorité, les institutions. Parmi celles-ci : l’Église. Faire grandir en soi pour transmettre. S’augmenter pour augmenter l’autre. Aucune devise de l’autorité n’est étrangère à l’Église. On penserait même qu’elle les a inventées. Elles se confondent avec elle. L’Église allait pourtant, comme tout autour d’elle, oublier ses fondamentaux en se laissant contaminer. Ici aussi, le mot perdait son sens authentique et pouvait dire autre chose que ce qu’il voulait dire. Elle s’était cependant préparée pour un cas comme celui-là depuis ses origines en instituant le latin comme langue officielle notamment. Elle pensait ainsi pouvoir dire son enseignement sans que son sens évolue. Le temps des hérésies frontales semblait loin et c’est peut-être pour cette raison que, de guerre lasse, l’Église a baissé sa garde et s’est laissé contaminer. Comme d’habitude, l’attaque est venue de l’intérieur. Vatican II a marqué une rupture sans marquer de rupture, comme il se doit puisque le mot rupture ne voulait plus dire ce qu’il avait toujours voulu dire. Les structures comme ailleurs avaient volé en éclats ou elles étaient devenues liquides, ce qui en un sens revenait au même. « Le clair est remplacé par l’obscur qu’on est constamment obligé d’“interpréter”, le vrai par le flou. On parlait jadis de “progrès dogmatique”. Vatican II et la nouvelle liturgie ont inventé un nouveau mode magistériel, la régression dogmatique. » 8 Alors l’Église continua de saigner et de perdre des troupes, de fidèles comme de prêtres9, et tandis que ses réformes n’avaient en rien freiné ou inversé cette saignée, des esprits éclairés demandaient toujours plus de réformes. La maladie des réformes frappait l’Église de plein fouet. Quand on oublie la loi, on fait des lois ! L’autorité avait déserté l’Église qui souffrait des mêmes maladies que l’époque quand elle devait la guider et lui donner un sens. « Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l’Esprit, afin que vous éprouviez qu’elle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. »10 L’Église savait qu’il ne fallait pas bâtir sur du sable. Elle savait depuis deux mille ans qu’elle avait un atout incontestable dans sa manche : elle s’appuyait sur sa tradition qui faisait autorité et qu’elle savait ne pas pouvoir brader. Elle la brada. Un peu. Parce que tout devenait un peu en se voulant tout. Cul par-dessus tête, l’Église tenta sa révolution, pour montrer qu’on ne la lui faisait pas, qu’elle était capable elle aussi de dire des choses de son temps, de parler d’égal à égal, de ne pas paraître idiote et grincheuse dans les salons, pour se faire belle… Encore une réaction, une énième réaction, face au monde qui jouait des muscles, en adoptant les postures du monde. On ne savait plus à quels saints se vouer. On ne comprenait plus grand-chose à ce qu’on disait ou alors de travers puisque les mots eux-mêmes s’étaient détachés de leur sens. Et, maintenant ils se toisaient… De plus, il aurait fallu revenir aux fondamentaux, mais on continua la fuite en avant. L’Europe entrait dans cette période où tout ce qui était nouveau était bon, où seul ce qui était nouveau était bon. Les États-Unis n’étaient pas en reste. Alors les vieilleries comme l’Église, à quoi bon ? Au lieu de discuter du monde et de ses travers, on discutait avec le monde comme avec un copain au bistrot. On avait à apprendre de tous, pensait-on, même des pêcheurs, le Christ n’était-il pas venu pour eux ? Le kérygme ! Le kérygme , pas la morale !11 criait-on sur les toits comme pour se convaincre qu’on faisait bien. C’est le kérygme qui compte ! Évidemment, les foules n’étaient plus en procession, car il n’y avait plus de processions. Et les foules désertaient les églises aussi… Bref, on rêvait du kérygme comme d’un grand soir ! On ne montrait plus Dieu, mais on allait le rencontrer partout. Mais, le kérygme imposait une chose qu’on ne disait plus ou moins, la conversion. Il ne s’agissait pas d’une simple annonce, il s’agissait d’une annonce qui changeait la vie, qui obligeait. Par ailleurs, on omettait la hiérarchie pour se contenter de sourires béats. « Viens, suis-moi ! » ne s’apparente en aucun cas à : « On va prendre un verre ensemble ? » plutôt à l’obéissance sans délai chère à saint Benoit. Pour parler ainsi, il fallait se vêtir de l’armure de l’autorité, et par une contagion merveilleuse, en enfilant l’armure, on devenait l’autorité. L’autorité n’aime rien de plus que de s’incarner. Elle ne se prend pas pour un autre, elle devient cet autre. Les fausses autorités peuvent séduire, mais elles ne réussissent jamais cette transfiguration. Les fausses autorités, les hérésies puisqu’il faut les appeler par leurs noms, restent des idoles d’un moment, elles ne se métamorphosent pas, elles séduisent ou persuadent. Et, elles veulent choisir, c’est leur grand dam. Elles veulent choisir ce qu’elles veulent croire. L’époque, encore ! On veut bien croire, mais on va décider comment et en quoi on croit. Un précepte fondamental manquait à cette Église, il ne suffisait pas de rencontrer le Seigneur, même de ressentir une émotion, à une époque de ressentie et d’individualisme, mais de prendre conscience. Le Christ ne venait pas mettre un « patch » pour arrêter de fumer ou pour se résoudre à mieux se comporter, il venait nous déprogrammer de tout ce que nous croyons et nous promettre une nouvelle humanité, l’humanité nouvelle, l’humanité réelle ! À l’annonce, il manquait la prise de conscience. On assistait à l’avènement des « idées en l’air, des idées suspendues en l’air » comme le dit adéquatement Claude Tresmontant. Ces idées en l’air représentaient une pollution sans précédent, car comment s’enraciner avec des mots qui ont perdu leur sens ?

L’Église du Christ peut-elle vivre sans autorité ?

Le Christ s’est sacrifié pour l’homme qui doit, à son tour, se sacrifier pour lui. Se sacrifier, c’est-à-dire sacrifier ses ressentis, sacrifier ses émotions, sacrifier tout ou à peu près tout ce qu’il aime sur la terre, pour aspirer à vivre plus haut, à être cet homme nouveau que saint Paul enseigne à devenir dans ses lettres. La rencontre et ensuite le sacrifice, parce que le désir de Dieu surplombe et domine, quand les petits désirs, aussi délicieux soient-ils, empêchent la métamorphose. « La réponse tient à la manière dont Dieu se dévoile dans la Bible : comme celui qui aime en premier et qui nous apprend à aimer en retour pour être capables, comme lui, de prendre l’initiative d’aimer. »12 Voilà l’acte de puissance de Dieu. On y retrouve la délicatesse nécessaire, l’abandon utile, l’obéissance offerte. « Parce que l’homme du monde veut changer sa place, sa destinée, ses idoles, et en changer perpétuellement, l’ami de Dieu doit rester et tenir en la place où Dieu l’a mis. En effet, entre les amis de Dieu et le monde, il y a antithèse et rupture. Ce que l’un choisit, l’autre le repousse. Sinon, il n’y aurait plus deux camps, mais un seul : le monde. »13 Dans la Règle de saint Augustin : « Ayez une seule âme et un seul cœur, tendus vers Dieu. » Lorsqu’on aime Dieu, on devient disciple de Dieu en souhaitant le connaitre et lui plaire toujours plus. L’autorité n’agit pas seule, elle édifie, mais sans la liberté, elle n’est rien ou à demi. Ce que Philippe Tesson pressentait au fil de sa discussion avec Laurent Joffrin se résume en un mot : l’envie. Tout le Nouveau Testament est un médicament contre l’envie. Toutes les paroles de Jésus vaccinent contre l’envie. Philippe Tesson, fidèle en intuition, sentait bien que la fin de l’autorité marquerait l’avènement d’une catastrophe. Ainsi, à la même époque, pour épouser le monde, l’épouse du Christ a institué une confrontation interne entre dogme et pastoral. Elle pensait en retirer un bénéfice. Le dicton populaire, autre forme d’autorité, autorité populaire pourrait-on dire, implorait de ne pas comparer, « comparaison n’est pas raison », car il savait par sapience que la comparaison inspirait l’envie. Inutile d’opposer le dogme et la pastorale, parce que le dogme inclut, provoque et requiert une pastorale. Toutes ces initiatives revêtent souvent l’attitude que Dom Guéranger envisageait comme des moyens de « croire un peu moins »14 Rendre un peu plus facile le joug ? C’est déjà fait et promis par le Christ. Inutile d’en rajouter. L’Église moderne voulait ainsi opposer les concepts complémentaires. saint Jérôme déclarait : « Jésus-Christ agit ici comme le médecin placé en face d’un malade qui se comporte au rebours de toutes ses prescriptions ? En vérité, lui dit-il, jusqu’à quand viendrai-je perdre mon temps et l’industrie de mon art dans ta maison, où je commande une chose, et où tu n’omets jamais d’en faire une autre ? Et quand, ensuite, tu viens imputer à autrui la continuation de ton mal, n’est-ce pas à te laisser là pour toujours ? Génération dépourvue de foi et de bon sens, jusqu’à quand serai-je parmi vous et vous souffrirai-je ? »15 Benoît XVI, prophète, résumait la situation actuelle dès 1969 en quelques mots concis : « Bientôt, nous aurons des prêtres réduits au rôle de travailleurs sociaux et le message de foi réduit à une vision politique. Tout semblera perdu, mais au moment opportun, seulement dans la phase la plus dramatique de la crise, l’Église renaîtra. De la crise actuelle émergera « l’Église de demain — une Église qui aura beaucoup perdu. Elle sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro. Elle ne sera plus à même de remplir tous les édifices construits pendant sa période prospère. Le nombre de fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges. Contrairement à une période antérieure, l’Église sera véritablement perçue comme une société de personnes volontaires, que l’on intègre librement et par choix. En tant que petite société, elle sera amenée à faire beaucoup plus souvent appel à l’initiative de ses membres.»16

Retrouver le sens de la hiérarchie

La hiérarchie, avec l’autorité, devint la chose la plus décriée qui soit. Dans quelque temps, si ce n’est déjà fait, on lui préférera la tyrannie, qui a sa petite musique, qui enjôle et cajole. La liberté ne cesse de décliner dans le cœur des hommes. La France qui avait hissé haut le drapeau de la liberté dans son histoire, et qui l’avait répandu dans le monde, l’a mis en berne. Sous les coups de boutoir du relativisme, l’Église ne cesse de reculer, elle ne peut plus s’adosser au message du Christ puisqu’elle le maintient devant elle comme un bouclier. Il est tellement plus. Il est « la vérité, la voie, la vie » quand elle ne s’en sert plus que pour protéger sa vie. « Qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »17 Toutes ces lignes de fracture souvent créées par des clercs doivent être surmontées. Aucun dogme n’existe sans pastorale, le dogme inclut la pastorale depuis la nuit des temps, c’est même, d’une certaine façon, l’application de la pastorale. Cette différenciation existe dans la religion orthodoxe qui tente de sonder les reins et les cœurs et demande une « pratique » du dogme. Auparavant lorsqu’un enfant en bas âge s’approchait d’une table où se trouvaient des objets délicats, on lui apprenait, en lui répétant « à temps, à et contretemps » à ne pas s’en approcher et à ne pas y toucher. À réfréner ses envies en quelque sorte. Dans l’éducation contemporaine, on dispose les objets en hauteur de manière à ce qu’ils soient inatteignables. On n’apprend plus. Et, on prive de sens par là même. Il en est de même pour nombre de sujets où l’autorité ne préside pas : ainsi de l’assimilation décriée de nos jours qui a toujours inclus l’intégration. Tout Français le sait au fond de son cœur. Quand on devenait Français, on devenait catholique et romain. Il ne faut plus croire ni en l’un ni en l’autre pour vouloir s’intégrer. Sachant que l’intégration créera le multiculturalisme qui donnera le communautarisme. L’intégration, c’est aimer l’autre sans autorité. N’avoir aucune envie de le faire grandir par l’apport d’une nouvelle culture, de ne rien vouloir partager avec lui, et de ne rien vouloir savoir de lui. La création de l’envie sociale. « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais trouvé. »18 L’autorité renaît de l’amour qu’on lui porte. Comme la tradition. D’ailleurs, en renouant avec la tradition, on renoue avec l’autorité. La prière offre un accès prioritaire. La prière qui installe loin des bruits du monde. La prière et le sens du sacré. More majorum comme répètent les légionnaires avant un combat ou une prise d’armes. Pour souhaiter se placer, entretenir et commémorer la gloire des anciens. S’en trouver digne et, par là-même, l’honorer.

Si le prêtre savait…

Dans un article passionnant, Monseigneur David Macaire écrivait19 : « Les œuvres de l’esprit humain, quand elles ne craignent pas Dieu, se révèlent être de terribles maîtres. En faisant disparaître le Bon Dieu, ses serviteurs, sa liturgie et même Son Nom, notre société fondée sur l’humanisme, la science, la politique et l’économie s’est fourvoyée. Loin de libérer l’Homme, elle l’a aveuglé, asservi, puis envoûté. » Et l’archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France expliquait dans cet article que le monde changeait, que nous avions été de plus grands conforts en plus grands conforts, mais que des temps plus durs s’avançaient. Il racontait cette anecdote trouvée sur Internet : « “Mon grand-père marchait 16 km, mon père en faisait 8, moi je roule en Cadillac, mon fils est en Mercedes et mon petit-fils sera en Ferrari… mais mon arrière-petit-fils marchera de nouveau.” Je crois — reprenait le dominicain — que les temps difficiles sont revenus… C’est quelque part une bonne nouvelle : nos petits-fils marcheront de nouveau, ils seront plus pauvres, mais ils seront plus dignes de leurs pères ! Il y aura les guerriers dans le monde et les martyrs dans l’Église, la Semaine sainte nous y prépare ! ». Mais, il faut retrouver la mémoire, le fil de notre histoire. L’Évangile de saint Jean promettait l’Esprit-Saint pour se ressouvenir des paroles du Christ. Saint Augustin déclarait : « Sedis animi est in memoria » (le siège de l’esprit est dans la mémoire). C’est aussi ce que le regretté abbé Gordien écrivait dans son testament spirituel20 distribué le 20 mars 2022 à l’assistance lors de sa messe de requiem : « Le prêtre doit être d’abord et fondamentalement du côté de Dieu. Cela signifie qu’il doit passer du temps en présence du Seigneur pour être avec lui. » S’appuyant sur le saint Curé d’Ars, il répétait à sa suite : « Si le prêtre savait ce qu’il est, il mourrait. » Bien loin des discours qui culpabilisent les prêtres pour ce qu’ils sont, ou pour ce qu’ils ne sont pas. Bien loin des querelles sur le cléricalisme ou l’anticléricalisme… L’abbé Gordien rappelait le beau discours de Benoît XVI qui liait la liberté et l’obéissance, car « la volonté de Dieu n’est pas tyrannique, hors de notre être, mais elle est “volonté créatrice” »21 où le prêtre trouve son identité. Il ne faut donc pas craindre l’obéissance qui reste la façon la plus ordonnée de se glisser dans le fourreau de l’autorité. L’abbé Gordien sera discret sur les brimades qu’il a reçues lors de sa trop courte vocation, car il savait avoir toujours agi selon le désir du Seigneur et dans l’harmonie de cette relation. « Oui, Seigneur, je veux venir à toi, m’approcher de toi qui fais tout mon bonheur, et te confier ce fardeau de la souffrance qui pèse sourdement sur mes épaules. Si telle est ta volonté, j’accepte de le porter, mais avec toi, car sans toi, ma vie tombe en ruine. Je désire être chargé de ton joug, c’est-à-dire de ta très douce volonté, pour faire ce que tu veux et devenir ton vrai disciple. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ». Les magnifiques exemples redonnent foi en l’autorité. Des exemples de foi qui redonnent foi. Un enracinement de la foi par la prière. Le cardinal Sarah rappelle à temps à et contretemps combien les crises de l’Église viennent du manque de foi et donc, du manque de prière. Avec l’abbé Gordien, célébrons l’autorité d’Henri d’Anselme 22 se dressant entre des nouveaux nés sans défense et un agresseur au couteau qui fuira devant ce jeune homme armé d’un sac à dos : « Ce qui était en lui a eu peur de ce qui était en moi » dira le jeune homme de 25 ans en route pour un Tour de France des cathédrales ! Pensons aux fruits d’un Arnaud Beltrame 23 qui refusa de faiblir devant les démons et montra le plus grand amour en donnant sa vie pour sauver une innocente. Non pas l’honneur contre le service ou le service contre l’honneur, mais la reconnaissance que le service est un honneur. « J’ai l’honneur de te servir, Seigneur ! » Chacun de ses hommes a répété cette formule. Formule qui fait autorité et donne la joie. Les deux se complimentent, car « la joie chrétienne a ses racines en forme de croix. »24

- La Crise de la culture. Hannah Arendt ↩

- Evangile de Matthieu, 28, 18 ↩

- La Crise de la culture. Hannah Arendt ↩

- Le Christ qui est roi de France, éditions Téqui, 2009 ↩

- La Crise de la culture. Hannah Arendt ↩

- La Crise de la culture. Hannah Arendt ↩

- Philippe Tesson et Laurent Joffrin. Où est passée l’autorité ? NIL éditions ↩

- Abbé Barthe in Res Novae ↩

- Vocations. Le nombre de grands séminaristes dans la monde à bondi de 63 882 en 1978 à 110 553 en 2000 — dépassant largement le taux de croissance de la population mondiale — et a augmenté plus régulièrement au cours de la décennie suivante pour atteindre un sommet de 120 616 en 2011. Le nombre de grands séminaristes en 2023 est de 109 895. Il est en constante diminution depuis 2013. Le déclin a été particulièrement prononcé en 2019. ↩

- saint Paul, Epitre aux Romains. 12, 1-5. ↩

- Leitmotiv du père Cantalamessa Raniero (dans Famille Chrétienne n°2358, repris en coeur par les parties de l’Eglise qui se veulent à l’avant-garde. Ce cri est bien sûr toujours d’actualité s’il ne se voulait une façon de répudier le dogme et de ne surtout forcer personne à rien. Comme si le but de nos jours n’était plus la conversion des coeurs. Comme si on pouvait choisir dans l’Eglise le dogme qui nous plait. ↩

- Abbé Iborra. Sermon du 17ème dimanche après la Pentecôte. ↩

- Père Jérome. Ecrits monastiques. ↩

- Dom Guéranger. Caractéristiques de l’hérésie antiliturgique – 1841. ↩

- cité par Monseigneur Pie. La France malade. ↩

- La prophétie de Razinger sur l’Eglise. ↩

- Evangile de Jean, 12, 23 ↩

- Blaise Pascal. Pensées ↩

- Église Catholique en Martinique. Nos petits-fils iront à pied. ↩

- Abbé Cyril Gordien. Testament spirituel. ↩

- Benoît XVI. Méditation sur le sacerdoce devant les prêtres du diocèse de Rome. ↩

- Henri d’Anselme. ↩

- L’otage sauvée par Arnaud Beltrame. ↩

- Saint José Maria Escriva. Les racines de la joie. ↩

Laisser un commentaire