catholicisme

-

L’écume des vies

Peut-on encore se réfugier dans la vie intérieure, se conduire en rebelle de ce monde qui n’aime rien que l’extériorité et son cortège d’émotions poussées à leur paroxysme et qui gondole les vies pour les rendre toutes similaires et fantomatiques. Continue reading

-

Rencontre mondaine au Vatican

C’est toujours une surprise de découvrir, comme ce matin, un entretien avec une personne connue ou non, mais représentative de notre époque, avouant que sa rencontre avec le pape François a été l’un des moments les plus marquants de sa vie, mais n’en tirant aucune action. Comme si ce rendez-vous devait être un moment parmi… Continue reading

-

Les dimanches

C’est dimanche ? C’est dimanche !Humer le jour naissant comme on parle à la cantonade,Savourer un petit-déjeuner copieux, c’est jour de fête, ne l’oublions pas ou plutôt souvenons-nous-en.Se préparer pour un grand jour, le grand jour !Écouter un taxi bougon se plaindre du monde comme il ne va pas,Se distraire de cette conversation, comme de n’importe quelle discussion,Monter… Continue reading

-

L’oraison, tous les matins du monde.

Quelle merveille que ces sens, toutes ces impressions visuelles ou tactiles ou sonores ou goûteuses ou odorantes reviennent et forment la mémoire, là où loge l’esprit. Quelle poésie ! Continue reading

-

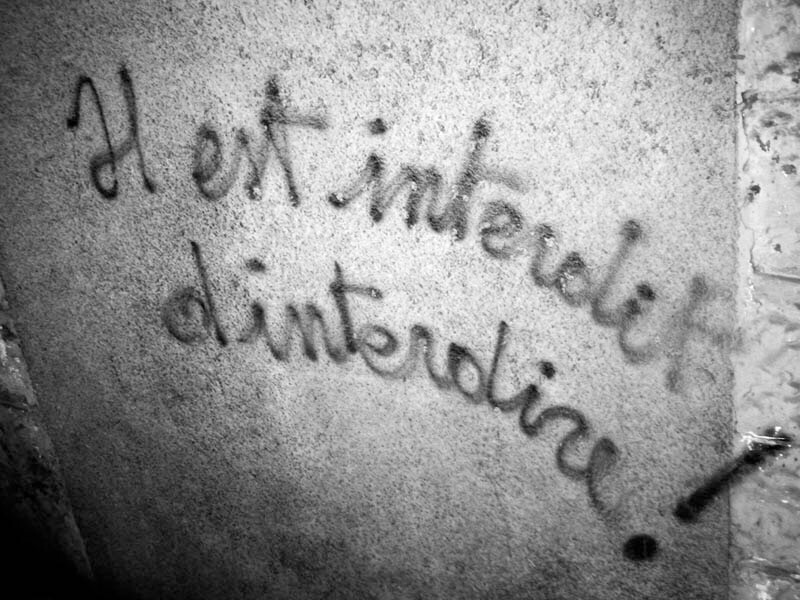

Esquisse sur l’autorité ou une définition du progressiste.

À la suite de l’article, Pourquoi cette haine de l’autorité ? j’ai reçu de nombreuses réactions. La première consistait à confondre, ou à me demander de ne pas confondre, le pouvoir et l’autorité. Ici, on peut constater une chose : beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux acquiescent encore à cette différence. Elle marque même pour eux… Continue reading

-

Exil, migrants et Saint-Père (2)

Réflexions aux différents propos du Saint-Père concernant les migrants Les migrants qui arrivent de nos jours en Europe ne fuient pas tous une situation catastrophique. Ils arrivent souvent en brandissant de grands sourires. Ils ne semblent pas tous miséreux. Ils ne montrent aucune nostalgie de leur pays et arrivent en nombre pour retrouver un autre… Continue reading

-

Pourquoi cette haine de l’autorité ?

L’autorité ressemble à ces agents secrets chers à Graham Greene qui dissimulent leur identité pour ne pas la perdre davantage lors d’une mauvaise rencontre. Elle a encore quelques adorateurs qui l’affectionnent et déploient des trésors d’ingéniosité pour la définir, la redéfinir, pour qu’elle soit comprise de son époque. Pour cela, ils la rapprochent de la… Continue reading

-

Quel est le problème avec la messe de Paul VI ?

Il y a maintenant plus de cinquante ans, l’Église catholique se dotait d’une nouvelle messe qui rompait d’une manière encore jamais vue avec la tradition de l’Église. Les réformateurs n’avaient cependant pas prévu que la messe traditionnelle leur survive. Ils étaient même persuadés du contraire. Et ils utilisèrent tous les moyens en leur possession pour… Continue reading

-

Lettre au Pape François au sujet de la messe

Préambule Cette lettre au Pape François a été d’abord écrite pour La Voie Romaine 1 afin de rendre témoignage de la beauté et de l’efficacité du rite traditionnel romain et de témoigner du choc causé par le motu proprio, Traditionis custodes, publié le 16 juillet 2021 par le Pape François. Saint Père, Je m’extirpais d’un terrible… Continue reading

-

Le sacrifice du chef

« Qui est comme Dieu ? »(1), le livre du général de corps d’armée Pierre Gillet, inventorie de manière exhaustive les qualités d’un chef et dresse les vertus chrétiennes nécessaire au commandement. Ce qui pourrait passer pour un livre d’initié, un nouveau T.T.A(1), devient sous la plume délicate et virile de Pierre Gillet, ancien chef de corps… Continue reading

-

Lauda Sion

Magnifique séquence dans la messe de la Fête-Dieu, écrite par Saint Thomas d’Aquin, cette poésie dogmatique loue la nouvelle et véritable Sion, l’Eglise. Benoit XVI disait de cette messe : « Ce sont des textes qui font vibrer les ondes du coeur, alors que l’intelligence, pénétrant avec émerveillement dans le mystère, reconnaît dans l’Eucharistie la présence… Continue reading

-

Prière de l’artisan

Prière monastique du XIIe siècle Apprenez-moi, Seigneur, à bien user du temps que Vous me donnez pour travailler… Apprenez-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aidez-moi au départ de l’ouvrage. Aidez-moi au cœur du labeur… Et surtout comblez Vous-même les vides de mon oeuvre… Continue reading

-

Bismarck contre la France et le catholicisme

Bismarck écrivait au Comte d’Arnim, le 11 novembre 1871 : Nous devons désirer le maintien de la république en France pour une dernière raison qui est majeure. La France monarchique était et sera toujours catholique. Sa politique lui donnait une grande influence en Europe, en Orient et jusque dans l’Extrême-Orient. Un moyen de contrecarrer son… Continue reading

-

Antigone, insoumise et intime (6/7. La vocation)

Que d’histoires au sujet de l’identité ! Le mot n’apparait ni dans l’épopée grecque ni dans la tragédie. L’identité à l’époque d’Antigone s’adosse à la lignée et à l’appartenance à une cité. L’identité s’imprégnait de l’enracinement. La famille et la cité rassemblaient sous un étendard virtuel l’intégralité de ce que l’autre devait savoir de soi… Continue reading