En la antigua Grecia, los hombres se conocían y reconocían en los ojos de su familia, sus seres queridos, su comunidad. Las mujeres se reservaban el espejo, asociado con la belleza, la feminidad y la seducción. El reflejo estaba en todas partes. «No hay lugar que no te vea», resumió Rilke. ¿Puede uno existir sin preocuparse por su reflejo? ¿Puede uno ser consciente de sí mismo sin conocerse? ¿Puede uno ser consciente de sí mismo sin ser reconocido? Uno puede tener una imagen de sí mismo, pero puede estar muy alejada de su verdadero yo. Por lo tanto, un hombre no debe verse en el espejo por miedo a ser absorbido por su imagen. Esta imagen logra hacernos olvidar que estamos ahí. Si pensamos lo que vemos, si resuena en nuestro interior, también lo soñamos. Nuestra imagen se nos escapa en cuanto la vemos. Así, una mujer se ajusta al espejo, mientras que un hombre puede perderse en él, ahogarse en él. Los sueños, gemelos de la memoria, ocultan el tiempo y lo adormecen. ¿Qué vimos y cuándo? La vista y la imaginación se interpenetran y son inseparables. Para los griegos, la visión y el autoconocimiento eran uno solo. Visión, autoconocimiento… pero no demasiado, pues si la humanidad es una maravilla, en el sentido de un incidente, una fascinante fractura en la vida, como dice el coro de Antígona, también alberga su propio terror; se extermina y se tortura a sí misma, y es, de hecho, el único «animal» en este sentido.

En la antigua Grecia, los hombres se conocían y reconocían en los ojos de su familia, sus seres queridos, su comunidad. Las mujeres se reservaban el espejo, asociado con la belleza, la feminidad y la seducción. El reflejo estaba en todas partes. «No hay lugar que no te vea», resumió Rilke. ¿Puede uno existir sin preocuparse por su reflejo? ¿Puede uno ser consciente de sí mismo sin conocerse? ¿Puede uno ser consciente de sí mismo sin ser reconocido? Uno puede tener una imagen de sí mismo, pero puede estar muy alejada de su verdadero yo. Por lo tanto, un hombre no debe verse en el espejo por miedo a ser absorbido por su imagen. Esta imagen logra hacernos olvidar que estamos ahí. Si pensamos lo que vemos, si resuena en nuestro interior, también lo soñamos. Nuestra imagen se nos escapa en cuanto la vemos. Así, una mujer se ajusta al espejo, mientras que un hombre puede perderse en él, ahogarse en él. Los sueños, gemelos de la memoria, ocultan el tiempo y lo adormecen. ¿Qué vimos y cuándo? La vista y la imaginación se interpenetran y son inseparables. Para los griegos, la visión y el autoconocimiento eran uno solo. Visión, autoconocimiento… pero no demasiado, pues si la humanidad es una maravilla, en el sentido de un incidente, una fascinante fractura en la vida, como dice el coro de Antígona, también alberga su propio terror; se extermina y se tortura a sí misma, y es, de hecho, el único «animal» en este sentido.

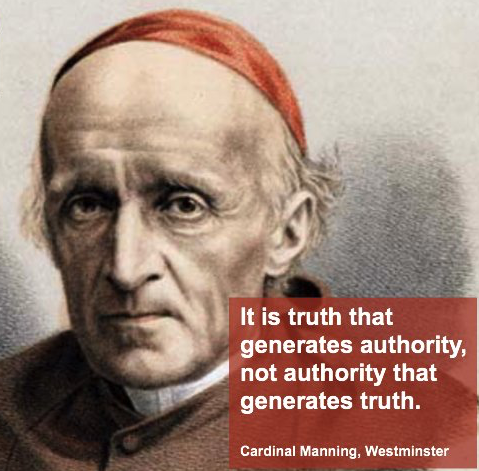

La autoridad representa este límite, esta frontera invisible, esta fuerza pacífica que impide al hombre dejar de ser humano, pues no hay mayor pecado para el antiguo griego que sucumbir al salvajismo, anhelarlo, dejarse guiar y conducir por él, desarrollar su gusto. La amartia pronto se convertiría en pecado, al seguir entendiéndose como falta, error, fallo. Conocerse a sí mismo, aunque no demasiado bien, constituye la máscara de la identidad en la antigua Grecia. Uno debe conocerse, comprometerse consigo mismo, definirse e "individualizarse" para existir; pero ¿qué significa existir si no es discernir, ajustar y armonizar la propia naturaleza con la propia educación? En nuestra época, que juzga el pasado con los ojos del presente, se ha vuelto casi prohibido hablar del vínculo que nos une al hombre antiguo, llamarse heredero. Ajustar la naturaleza y la cultura, equilibrar la balanza entre lo que somos, lo que nos estamos convirtiendo y lo que fuimos. ¿Por qué el pasado? Porque somos una esencia concentrada, y somos menos que la suma de nuestras partes, pues estamos y siempre estaremos en deuda con la historia que nos precede. Esta ecuación se omite o se minimiza hoy en día, lo que equivale a lo mismo. Los mecanismos propios de nuestra época absuelven a la humanidad de su memoria; después de todo, ¿acaso no posee la tecnología, una memoria inconmensurable e insuperable? ¿Qué necesidad tiene de una memoria propia? Si surge la urgencia de recordar, basta con un motor de búsqueda. Práctico, fácil, sencillo, rápido; la memoria y sus múltiples ramificaciones no pueden competir ni por un segundo, por no mencionar que nuestra memoria nunca está segura de recordar, ¡ni siquiera de lo que recuerda! Hablo aquí de la memoria que construimos para nosotros mismos, la que nos es dada y filtrada a través del tamiz de nuestra naturaleza, y que se acumula a lo largo de nuestras vidas. Si no me armo de mi propia memoria, sino solo de los recuerdos de otros, ofrecidos generosa o egoístamente en internet, ¿qué sentido puede tener mi vida? Un significado prestado en toda la extensión de la palabra. El significado surge de la interpenetración entre naturaleza y cultura, y de las acciones a las que la condicionamos. Ambas se evalúan y se persuaden constantemente, entregándose el uno al otro solo para reprocharse mejor su respectiva existencia. La negación de la naturaleza por la tecnología otorga a los proyectos modernos, por primera vez en la historia de la humanidad, poder y autoridad. Esto es lo que todos los regímenes totalitarios han buscado incansablemente.

Responder a L'écume des vies Cancelar respuesta.