Emmanuel L. Di Rossetti

-

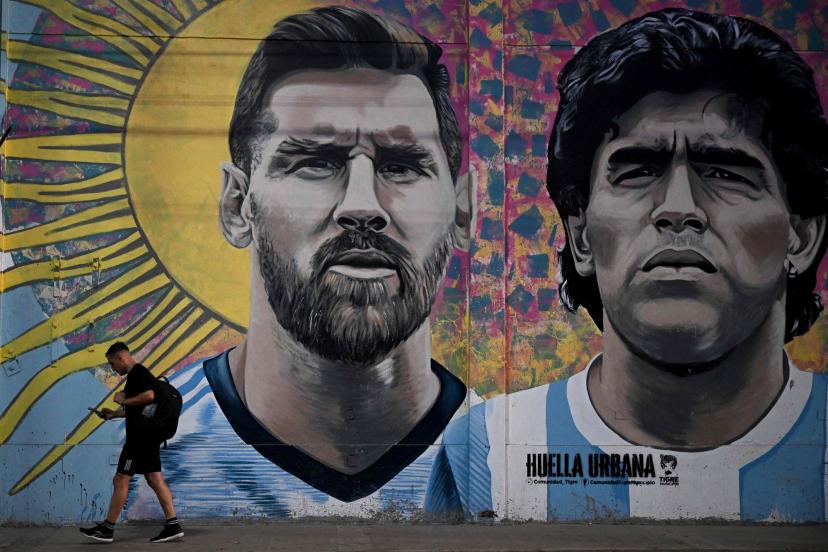

L’Argentine gagne contre le mondialisme

Jamais une Coupe du monde n’avait si mal commencé. Offerte au Qatar, avec Zinédine Zidane comme ambassadeur, dans un climat suspicieux de corruption. On a tout dit de ce pays, grand comme la moitié de la Bretagne, réussissant à changer la saison de la coupe du monde pour la première fois depuis qu’elle existe, climatisant… Continue reading

-

Le père Garrigou-Lagrange au sujet des ennemis de l’Eglise !

L’Église est intransigeante sur les principes, parce qu’elle croit, et tolérante dans la pratique, parce qu’elle aime. Les ennemis de l’Église sont au contraire tolérants sur les principes, parce qu’ils ne croient pas, mais intransigeants dans la pratique, parce qu’ils n’aiment pas. L’Église absout les pécheurs, les ennemis de l’Église absolvent les péchés. Continue reading

-

Le Paradis perdu de Sébastien de Courtois

Il existe une nostalgie d’un paradis perdu. Nous la ressentons tous, plus ou moins ; elle nous rattache au Péché originel et à la chute. Cette maladie tourmente les âmes pures. Elle gite et agite. Maladie de la jeunesse s’il en est, folie romantique, cette nostalgie est au cœur du roman de Sébastien de Courtois,… Continue reading

-

De l’autorité

Dans la Grèce antique, les hommes se connaissent et se reconnaissent dans le regard de leur famille, de leurs proches, de leur communauté. Les femmes se réservent le miroir qui relève de la beauté, de la féminité, de la séduction. Le reflet est partout. « Là n’est pas de lieu qui ne te voit » résume Rilke.… Continue reading

-

Le chant grégorien

C’était en juin 1985, à Pont-à-Mousson, à la fin du colloque « Musiques dans l’Eglise d’aujourd’hui ». Maurice Fleuret — en paix soit son âme —, le magnifique directeur de la musique et de la danse du ministre Jack Lang, prit la parole. Parole de feu. De supplication ; on peut le dire, puisque lui-même supplia. Je… Continue reading

-

La pompe par Clive Staples Lewis

« En premier lieu, il faut vous débarrasser de cette idée nauséabonde, fruit d’un manifeste complexe d’infériorité et d’un esprit mondain, que la pompe, dans les circonstances appropriées, a quoique ce soit en commun avec la vanité ou la suffisance. Un officiant qui approche solennellement de l’autel pour célébrer, une princesse conduite par son roi… Continue reading

-

Le sacrifice du chef

« Qui est comme Dieu ? »(1), le livre du général de corps d’armée Pierre Gillet, inventorie de manière exhaustive les qualités d’un chef et dresse les vertus chrétiennes nécessaire au commandement. Ce qui pourrait passer pour un livre d’initié, un nouveau T.T.A(1), devient sous la plume délicate et virile de Pierre Gillet, ancien chef de corps… Continue reading

-

Je t’ai choisi pour te voir combattre sous le drapeau du Christ !

Le Bienheureux Alain de la Roche (1) déplorait la tiédeur avec laquelle il récitait son chapelet, dans une église dominicaine à Paris, pendant l’octave de la Toussaint 1465. Tout à coup, Notre Dame lui apparut, accompagnée de plusieurs vierges : « Ne fuis pas, mon fils ! lui dit-elle. Si tu as quelque doute, soit… Continue reading

-

Lauda Sion

Magnifique séquence dans la messe de la Fête-Dieu, écrite par Saint Thomas d’Aquin, cette poésie dogmatique loue la nouvelle et véritable Sion, l’Eglise. Benoit XVI disait de cette messe : « Ce sont des textes qui font vibrer les ondes du coeur, alors que l’intelligence, pénétrant avec émerveillement dans le mystère, reconnaît dans l’Eucharistie la présence… Continue reading

-

Bonheur de Pentecôte

L’un des bonheurs de l’octave de Pentecôte tient en la récitation du Veni, Sancte Spiritus, après la récitation du Victimae Paschali la semaine de Pâques, la liturgie ne cesse de nous émerveiller. Venez, Esprit Saint, Et envoyez du haut du ciel Un rayon de votre lumière. Venez, père des pauvres, Venez, dispensateur des dons, Venez,… Continue reading

-

Prière aux aux âmes du Purgatoire du Père André Haussaire

Ô Jésus, à Votre Cœur je confie (qui je désire : par exemple « les victimes du virus ») Regardez (la/le ou les) puis faites ce que Votre Cœur Vous dira. Laissez agir Votre Cœur ! Je compte sur Lui. Je me fie à Lui. Je m’abandonne à Lui ! Ô Jésus, par Votre Cœur… Continue reading

-

Prière en temps d’épidémie

(extrait du Rituel Romain, Titulus IX, Caput X) V. Seigneur, ne nous traitez pas selon nos péchés. R. Et ne nous punissez pas selon nos iniquités. V. Aidez-nous, ô Dieu notre Sauveur. R. Et pour la gloire de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. V. Seigneur, ne vous souvenez pas de nos anciennes iniquités. R. Que vos… Continue reading

-

Communion Spirituelle (suite)

Au Moyen Âge, alors que les fidèles n’avaient l’habitude de communier qu’au temps de Pâques, des personnes pieuses, généralement des femmes, exprimèrent leur désir de le faire plus fréquemment. C’est ainsi que l’on vit apparaître la coutume de la communion spirituelle. « Vers la fin du XIIe siècle, la forme la plus populaire de… Continue reading

-

Prière de Saint Alphonse de Liguori

Mon dieu, je crois que vous êtes présent dans le très Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses, et mon âme soupire après vous, puisque je ne puis maintenant vous recevoir dans le Saint-Sacrement, Venez au moins d’une manière spirituelle dans mon cœur. Je vous embrasse comme si vous étiez en moi et je m’unis… Continue reading